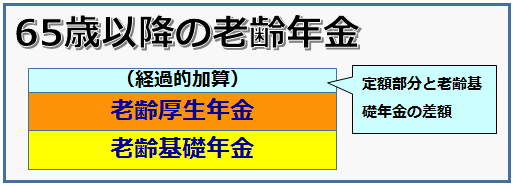

65歳以降の老齢基礎年金と老齢厚生年金

支給要件

老齢基礎年金

●65歳以上であること(繰上げあり)

●10年要件を満たしていること

老齢厚生年金

●65歳以上であること

●1月以上の被保険者期間を有すること ⇒60歳代前半は1年以上と対比すること

●10年要件を満たしていること

65歳以降の老齢厚生年金は、60歳代前半とは違い、1月以上厚生年金保険に加入した実績があれば支給されます。

年金額

老齢基礎年金

老齢基礎年金は、国民年金から支給されるものですから、国民年金の項で説明しました。ちなみに20歳から60歳までの40年間加入で、満額の老齢基礎年金が支給されるのでしたね。加入期間が短ければその分減額されるのでしたね。

平成30年4月分からの年金額 779,300円(満額)

老齢厚生年金(当然、報酬比例部分)

60歳代前半の報酬比例部分と同じ計算式を用いますので、当然同額となります。

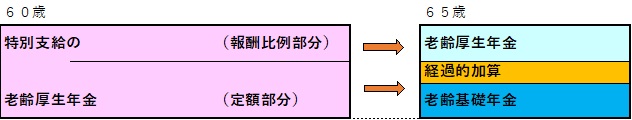

報酬比例部分が老齢厚生年金へスムーズに移行されます。

経過的加算

60歳代前半の定額部分を、65歳以降の老齢基礎年金へと移行させますが、両者が同額となるように定額部分と老齢基礎年金の差額を支給します。これが経過的加算です。

経過的加算の由来は、厚生年金の「定額部分」にあります。旧厚生年金保険は、定額部分と報酬比例部分がセットで支給されていましたが、昭和61年4月に老齢基礎年金の制度が導入され、定額部分は65歳以降は老齢基礎年金に移行することとなりま

した。この時、定額部分の計算方法と、基礎年金の計算方法が若干異なっていたため、65歳になるときに年金額が減らないようにカバーするものとして経過的加算が生まれたのです。したがって、「差額加算」と呼ばれることもあります。

上記のような説明をすると、60歳台前半の老齢厚生年金(定額部分)を支給されていない人は支給されないと思われがちですが、そうではありません。

それは、20歳前や60歳以後の厚生年金保険加入期間がある人です。

老齢基礎年金は、20歳から60歳までの国民年金納付月数によって計算されます。

つまり、20歳前とか60歳以後の期間は原則として老齢基礎年金の金額には反映しないことになります。国民年金の加入は原則20歳から60歳なのでよいのですが、厚生年金保険は義務教育終了後、最高70歳まで加入できますので、基礎年金に反映できない期

間が出てくることがあります。経過的加算はその20歳前、60歳以後の基礎年金相当額に達するまでの差額を、厚生年金から支給するものと言えます。

たとえば、18歳から58歳まで会社で勤めていた人は、定額部分は40年分ですが、老齢基礎年金では38年分となってしまいます。

それでは困るので、定額部分と老齢基礎年金との差額を、経過的加算として加算することにしました。

定額部分は支給開始年齢が引き上げられ、特例該当者など一部の人を除いて順次もらえなくなっていきましたが、制度として消滅したわけではなく、65歳以降に経過的加算としてその名残をとどめているというわけです。

本質的には基礎年金相当額ですから、65歳前に定額部分がある人もない人も、厚生年金加入歴があればもらうことができます。

経過的加算の計算方法は?

定額部分(①) - 老齢基礎年金(②)

定額部分を算定する際の厚生年金の被保険者月数には上限があります。

生年月日に応じて定められてますが、昭和21年4月2日以降生まれの人の上限は480月なので、今後、定額部分を受給する人には全て480月(40年)の上限が適用されます。

厚生年金の加入期間が短い人、たとえば40年間の期間の内1年間のみ会社勤めをしていた人であれば、定額部分はわずか1年分ですが、65歳以降の老齢基礎年金は40年加入で満額が支給されます。単純に定額部分から老齢基礎年金を引いてしまうと大幅なマイナスになります。これは、もともとの経過的加算の趣旨から外れます。定額部分の計算のベースとなる期間と老齢基礎年金の計算のベースとなる期間を揃えなければなりません。

すなわち、定額部分の額の計算に用いる被保険者期間と同期間を使っているのです。

#社労士 #試験 #独学 #年金 #基礎知識 #経過的加算

https://taka-src.com/%e8%b3%87%e6%a0%bc%e6%a0%a1%e7%b4%b9%e4%bb%8b