給付基礎日額

労災保険では、療養(補償)給付、介護(補償)給付、二次健康診断等給付以外の保険給付は、原則として被災労働者の稼得能力によって給付額が異なります。これは、労災保険が災害によって失われた稼得能力のてん補を目的とするためで、具体的な保険給付額は「給付基礎日額」によって算出します。

給付基礎日額とは、通常は労働基準法でいう平均賃金に相当する額のことをいいます。 具体的には、原則として災害が発生した日以前3ヶ月間に支払われた賃金総額をその期間の総日数で除して得た額ということになります。臨時に支払われるものや3ヶ月を超える期間ごとに支払われる給与は含めずに計算します。また、給付基礎日額には最低保障額があります。計算した結果、最低保障額未満の場合には、最低保障額が給付基礎日額となります。原則と特例がありますので、ご注意ください。

労災保険から保険給付は、給付基礎日額の何日分とか何%といった形で支給されます。

例えば、休業補償給付でしたら『休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額』を支給することになっています。したがって、給付基礎日額が安ければ支給される額も安くなりますね。

原則的な給付基礎日額 (法8条1項、法8条の5)

- 給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とする。この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、法第7条第1項第1号及び第2号に規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって同項第1号及び第2号に規定する疾病の発生が確定した日(以下「算定事由発生日」という。)とする。

- 給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。

■給付基礎日額の算式

給付基礎日額(平均賃金相当額)

= 算定事由発生日以前3箇月間に支払われた賃金総額 / 算定事由発生日以前3箇月間の総日数(総暦日数)

- 給付基礎日額は、原則的には労基法第12条の平均賃金と同様の方法で算出する。

- 1円未満の端数が生じたときは1円に切り上げて算出する。

- 「算定事由発生日」とは、①負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は②診断によって疾病の発生が確定した日である。

給付基礎日額の特例 (法8条2項、則9条1項4号)

- 労働基準法第12条の平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働省令で定めるところによって政府が算定する額を給付基礎日額とする。

- Ⅰの規定による給付基礎日額の算定は、所轄労働基準監督署長が、労働者災害補償保険法施行規則第9条第1項各号に定めるところによって行う。

- 平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められる場合には、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従って算定する額とする。

1.私傷病休業者の特例

平均賃金の算定期間中に「業務外の事由による負傷又は疾病の療養のために休業した期間」がある労働者の場合、次の①の額が②の額より低いときには、②の額をその者の給付基礎日額とします※。

①労働基準法第12条の規定に基づいて算定した平均賃金相当額

②業務外の事由による負傷又は疾病の療養のために休業した期間の日数及びその期間中の賃金を平均賃金の算定期間及び賃金の総額から控除した場合における平均賃金相当額

(則9条1項1号)

※ 業務外傷病による休業期間がある場合には、当該傷病による休業前の賃金水準により給付基礎日額を算定する。

なお、平均賃金の算定期間中に「親族の疾病又は負傷等の看護のために休業した期間」がある労働者の場合も、「私傷病休業者の特例」と同様に取り扱う。(昭和52.3.30基発192号)

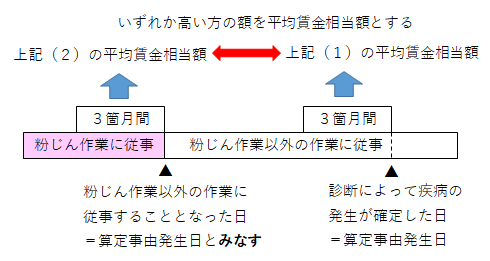

2.じん肺患者の特例

じん肺にかかったことにより保険給付を受けることになった労働者の場合、次の①の額が②の額より低いときには、②の額をその者の給付基礎日額とする※。

①労働基準法第12条の規定に基づいて算定した平均賃金相当額(診断によって疾病の発生が確定した日を算定事由発生日として算定した平均賃金相当額)

②粉じん作業以外の作業に常時従事することとなった日を算定事由発生日とみなして算定した平均賃金相当額

※ 粉じん作業に常時従事していたときの賃金水準により給付基礎日額を算定する。

(則9条1項2号)

・「振動障害にかかった者」についてもじん肺患者と同様に取り扱う。(昭和57.4.1基発219号)

3.船員の特例

(1)趣旨

平成22年1月1日に船員保険のうち職務上及び通勤に係る疾病・年金部分が労災保険に統合されたことに伴い、船員の賃金が乗船時と下船時で大きく変動する場合に労災保険の給付基礎日額の算定方法に特例が設けられることとされた。

(2)算定方法

1年を通じて船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者について、次の①から③のいずれかに該当する場合には、労働基準法第12条第1項から第6項までの規定に定める方式により、平均賃金を算定すべき事由が発生した日以前1年間について算定することとした場合における平均賃金に相当する額を給付基礎日額とします。

① 基本となるべき固定給の額が乗船中において乗船本給として増加する等により変動がある賃金が定められる場合

② 基本となるべき固定給が下船することによりてい減する賃金を受ける場合

③ 基本となるべき固定給が乗下船にかかわらず一定であり、乗船することにより変動する諸手当を受ける場合 (則9条1項3号、4号、平成21.12.28基発1228第2号)

上記船員の特例については、1年を通じて船員として船舶所有者に使用され、基本となる固定給のほか、船舶に乗り組むこと等により変動がある賃金が定められる場合は、基本となるべき固定給に係る平均賃金に相当する額と変動がある賃金に係る平均賃金に相当する額とを基準として、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従って算定する額とするとしている。

なお、1年未満の期間を定めて使用される船員や、上記⑵①から③のいずれにも該当しない船員の給付基礎日額の算定方法については、当該特例は適用されず、通常の労働者の場合と同様となる。