逸脱・中断 (法7条3項、則7条1号ロ、則8条)

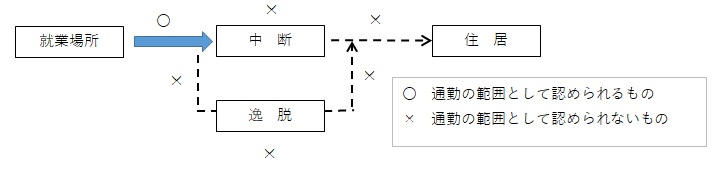

通勤災害の逸脱・中断について解説します。本件も頻出事項となります。逸脱・中断に関して、通勤災害と認められるか否かが論点となります。逸脱とは、通勤の途中、仕事又は通勤と関係ない目的で、合理的な経路を逸れることをいいます。中断とは、通勤経路上において、通勤とは関係のない行為を行うことをいいます。両者の違いはわかりますよね。通勤経路上から離れるか否かです。逸脱・中断した場合、その後の経路は通勤とされるか否かについても原則はどっちなのか例外はあるのか確実に覚えましょう!例えば、会社の帰り、通勤経路上にある居酒屋に立ち寄った場合は中断、通勤経路上から離れた居酒屋に立ち寄った場合は逸脱となります。原則は、中断、逸脱の時間も含め、その後の移動も通勤とされません。

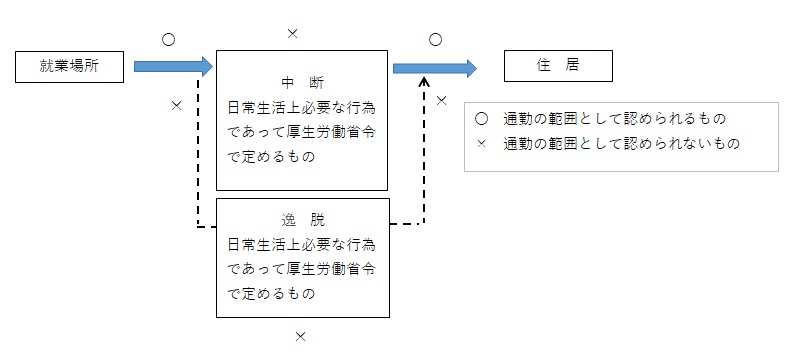

労働者が、移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の移動は、通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって以下に掲げるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

- 日用品の購入その他これに準ずる行為

- 職業能力開発促進法第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校において行われるものを含む。)、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為

- 選挙権の行使その他これに準ずる行為

- 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為

- 要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)

上記1~5の具体例は、後述します。

1.逸脱・中断とは

「逸脱」とは、通勤の途中において就業又は通勤とは関係のない目的で合理的な経路をそれることをいい、「中断」とは、通勤の経路上において通勤とは関係のない行為を行うことをいう。

【具体例】

通勤の途中で麻雀を行う場合、映画館に入る場合、バー、キャバレー等で飲酒する場合、デートのため長時間にわたってベンチで話し込んだり、経路からはずれる場合がこれに該当する。 (平成28.12.28基発1228第1号)

2.逸脱・中断の取扱い

(1) 原則

労働者が、移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合においては、原則として、その逸脱又は中断の間及びその後の移動は、通勤とされない。

なお、次のようなささいな行為に該当する場合は、逸脱・中断には該当せず、通勤災害制度の適用には影響がありません。

【例】

① 経路の近くにある公衆便所を使用する場合

② 帰途に経路の近くにある公園で短時間休息する場合

③ 経路上の店でタバコ、雑誌等を購入する場合

④ 駅構内でジュースの立飲みをする場合

⑤ 経路上の店で渇きをいやすため極く短時間、お茶、ビール等を飲む場合

⑥ 経路上で商売をしている大道の手相見や人相見に立ち寄って極く短時間手相や人相を見てもらう場合

(平成28.12.28基発1228第1号)

(2)例外

次図の場合のように、日常生活上必要な行為の場合は、逸脱又は中断の間は通勤とされないが、その後の移動については通勤とされる。なお、日常生活上必要な行為は、厚生労働省令で定められています。(次項参照)

3.日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により行うための最小限度

日常生活の必要のあることをいい、「最小限度のもの」とは、逸脱又は中断の原因となった行為の目的達成のために必要とする最小限度の時間、距離等をいう。

病院に立ち寄った場合でもそのまま入院になってしまったり、美容院に行った場合でも美容が終わってから長時間雑談等に興じていると「最小限度のもの」とは認められなくなり、その後は通勤災害の対象とならないことになる。(平成28.12.28基発1228第1号)

4.日用品の購入その他これに準ずる行為の具体例

- 帰途で惣菜等を購入する場合、独身者が食堂に食事に立ち寄る場合、クリーニング店に立ち寄る場合等がこれに該当する。 (同上)

- 「就業の場所から他の就業の場所への移動(複数就業者の場合)」では、次の就業場所の始業時間との関係から食事に立ち寄る場合、図書館等における業務に必要な情報収集等を行う場合等も該当するとされ、「住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動(単身赴任者の場合)」では、長距離を移動するために食事に立ち寄る場合やマイカー通勤のための仮眠をとる場合等も該当するとされている。 (同上)

- 書籍の購入のため書店に立ち寄る行為、理・美容のため理髪店又は美容院に立ち寄る行為は「日常生活上必要な行為」と認めているが、喫茶店に立ち寄る行為、写真展の展示会場に立ち寄る行為は認めていない。 (昭和11.27基収3051号、昭和58.8.2基発420号)

- 労働者が通勤の途中において、入院している子供の世話を行うために病院に立ち寄る場合については、当該行為が家族の衣、食、保健、衛生、教養のための行為であれば「日用品の購入その他これに準ずる行為」に該当する。 (昭和8.2基発420号)

5.これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為の具体例

職業能力開発総合大学校における職業訓練及び専修学校における教育がこれに該当する。各種学校における教育については、修業期間が1年以上であって、課程の内容が一般的に職業に必要な技術、例えば、工業、医療、栄養士、調理師、理容師、美容師、保育士、教員、商業経理、和洋裁等に必要な技術を教授するもの(茶道、華道等の課程又は自動車教習所若しくはいわゆる予備校の課程はこれに該当しないものとして取り扱う。)は、これに該当するものとして取り扱うこととする。 (平成28.12.28基発1228第1号)

6.選挙権の行使その他これに準ずる行為の具体例

具体的には、選挙権の行使、最高裁判所裁判官の国民審査権の行使、住民の直接請求権の行使等がこれに該当する。 (同上)

7.病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為の具体例

病院又は診療所において通常の医療を受ける行為に限らず、人工透析など比較的長時間を要する医療を受けることも含んでいる。また、施術所において、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等の施術を受ける行為もこれに該当する。(同上)

8.要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る)

例えば、定期的に、帰宅途中に一定時間父の介護を行うために父と同居している兄宅に立ち寄る場合等が該当する。「介護」とは、歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与するという意である。「継続的に又は反復して」とは、例えば毎日あるいは1週間に数回など労働者が日常的に介護を行う場合をいい、初めて介護を行った場合は、客観的にみてその後も継続的に又は反復して介護を行うことが予定されていればこれに該当する。 (同上)

日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により行うための最小限度の逸脱や中断の場合であっても、その逸脱・中断中 は通勤災害保護の対象とはならない。