第三者行為災害による損害賠償との調整

第三者行為災害に該当する事故等の場合には、被災者等は第三者に対し損害賠償請求権を取得すると同時に、労災保険に対しても給付請求権を取得することとなりますが、同一の事由について両者から重複して損害のてん補を受けることとなれば、実際の損害額より多くの支払いを受けることとなり不合理な結果となります。加えて、被災者等にてん補されるべき損失は、最終的には政府によってではなく、災害の原因となった加害行為等に基づき損害賠償責任を負った第三者が負担すべきものであると考えられます。

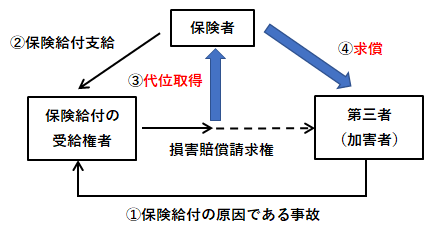

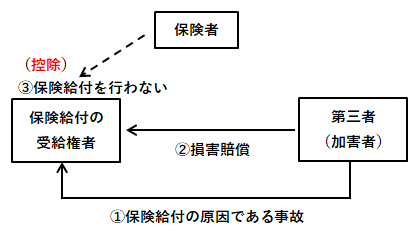

このため、第三者行為災害に関する労災保険の給付との支給調整を定めており、先に政府が労災保険の給付をしたときは、政府は、被災者等が当該第三者に対して有する損害賠償請求権を労災保険の給付の価額の限度で取得するものとし、また、被災者が第三者から先に損害賠償を受けたときは、ができることとされています。

求償及び控除 (法12条の4)

・政府が取得した損害賠償請求権を行使することを「求償」といいます。

・政府は、その価額の限度で労災保険の給付をしないことを「控除」といいます。

Ⅰ 政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

Ⅱ Ⅰの場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる。

趣旨

第三者行為災害に該当する場合には、被災労働者等は第三者に対し損害賠償請求権を取得すると同時に、労災保険の保険給付も受給することにもなり得るが、同一の事由について両者から重複して損害のてん補を受けることとなれば、実際の損害額より多くの支払を受けることになります。さらに、被災労働者等にてん補されるべき損害は、政府によってではなく、災害の原因となった加害行為等に基づき損害賠償責任を負う第三者が負担すべきものであると考えられています。

このような理由から、労災保険法では、第三者行為災害に関する労災保険給付と民事損害賠償との支給調整を定めています。

判例

(趣旨)

労働者災害補償保険法第12条の4は、受給権者に対する第三者の損害賠償義務と政府の労災保険給付の義務とが相互補完の関係にあり、同一の事由による損害の二重填補を認めるものではない趣旨を明らかにしているのであって、政府が保険給付をしたときは、右保険給付の原因となった事由と同一の事由については、受給権者が第三者に対して取得した損害賠償請求権は、右給付の価額の限度において国に移転する結果減縮すると解されるところ、損害賠償額を定めるにつき労働者の過失を斟酌すべき場合には、受給権者は第三者に対し右過失を斟酌して定められた額の損害賠償請求権を有するにすぎないので、同条1項により国に移転するとされる損害賠償請求権も過失を斟酌した後のそれを意味すると解するのが、文理上自然であり、右規定の趣旨に沿うものといえる。

(最三小平成元.4.11高田建設従業員事件)

第三者

「第三者」とは、保険者(政府)、加入者(事業主)及び保険給付の受給権者(労働者、遺族等)以外の者をいいます。

調整の方法

(1)労災保険給付先行の場合(上記Ⅰ)

先に政府が労災保険給付をしたときは、政府は、保険給付の受給権者が当該第三者に対して有する損害賠償請求権を労災保険給付の価額の限度で取得するものとされています(求償)。

(2)損害賠償先行の場合(上記Ⅱ)

保険給付が行われる前に受給権者が第三者から損害賠償を受けたときは、政府は、

その価額の限度で労災保険給付をしないことができることとされています(控除)。

調整の範囲

政府が取得する損害賠償請求権(求償権)の範囲は、受給権者(遺族を含む)が第三者に対して請求し得る損害賠償額(慰謝料の額、物的損害に対する損害賠償額を除く)のうち、保険給付をした価額の限度に限られます。

また、政府がその価額の限度で保険給付をしないこと(控除)ができるのは、同一の事由につき損害賠償を受けた場合、すなわち、保険給付のなされるべき事由と同一の事由に基づく損害賠償額の全部又は一部を受給権者が受けた場合に限られます。したがって、受給権者が第三者より慰謝料、見舞金、香典等精神的苦痛に対する損害賠償又は贈与と認められる金額を得た場合は、原則として、これに該当しません。 (昭和32.7.2基発551号)

なお、保険給付の支給調整の対象となる民事損害賠償の損害項目は、逸失利益(災害がなければ稼働して得られたであろう賃金分)、療養費、葬祭費用並びに介護損害です。

■保険給付の支給調整の対象となる民事損害賠償の損害項目

| 支給調整を行う労災保険給付 | 民事損害賠償の損害項目 |

| 障害(補償)給付 遺族(補償)給付 傷病(補償)年金 休業(補償)給付 | 逸失利益 |

| 介護(補償)給付 | 介護損害 |

| 療養(補償)給付 | 療養費 |

| 葬祭料(葬祭給付) | 葬祭費用 |

判例

(損害賠償額算定に当たっての過失相殺と労災保険給付の控除との先後関係)

<争点>

民事損害賠償の額を算定するに当たって、被災労働者の過失分の減額(過失相殺)は、労災保険給付を控除する前に行うべきなのか、控除した後に行うべきなのか?

<判旨>

労災保険法に基づく保険給付の原因となった事故が第三者の行為により惹起され、第三者が当該行為によって生じた損害につき賠償責任を負う場合において、当該事故により被害を受けた労働者に過失があるため損害賠償額を定めるにつきこれを一定の割合で斟酌すべきときは、保険給付の原因となった事由と同一の事由による損害の賠償額を算定するには、当該損害の額から過失割合による減額をし、その残額から当該保険給付の価額を控除する方法によるのが相当である。(最三小平成元.4.11高田建設従業員事件)

<具体例>

全損害賠償額が5,000万円であるとして、被災労働者の過失割合が2割、労災保険給付が1,000万円支給されたものと想定して算定してみましょう。

まず、過失相殺を先に行ってから、その残額につき労災保険支給分を控除する

全損害賠償額が5,000万円×2割=1,000万円となり、過失割合減額で5,000万円-1,000万円=4,000万円となる。その残額4,000万円から労災保険支給分の1,000万円を控除して、3,000万円になります。

ちなみに、逆のパターン(保険価額を控除後に過失割合を減額する)では有利となります。

5,000万円-(保険価額)1,000万円=4,000万円 → (過失割合)4,000万円×2割=800万円 → 4,000万円-800万円=3,200万円

損害賠償との調整期間

(1)求償

政府が取得する損害賠償請求権の行使は、受給権者が保険給付の事由と同一の事由につき第三者に対して請求し得る損害賠償の額の範囲内において、災害発生後3年以内に支給事由の生じた労災保険給付であって、災害発生後3年以内に支払うべきものにつきその支払の都度行う。

(昭和41.6.17基発610号、昭和52.3.30基発192号、平成25.3.29基発0329第11号)

(2)控除

控除を行う期間については、災害発生後7年以内に支給事由の生じた労災保険給付であって、災害発生後7年以内に支払うべきものを限度として行うこととする。(平成25.3.29基発0329第11号)

示談の扱い

受給権者と第三者との間に示談が行われた場合であって、示談が次の事項の全部を充たしているときには、政府は、保険給付を行わないこととされている。

(1)その示談が真正に成立していること。

次のような場合には、真正に成立した示談とは認められない。

① 当該示談が錯誤又は心裡留保(相手方がその真意を知り、又は知り得べかりし場合に限る。)に基づく場合

② 当該示談が、詐欺又は強迫に基づく場合

(2)その示談の内容が、受給権者の第三者に対して有する損害賠償請求権(保険給付と同一の事由に基づくものに限る。)の全部のてん補を目的としていること。

(昭和38.6.17基発687号)

判例

(第三者行為災害と示談の効果)

補償を受けるべき者が、第三者から損害賠償を受け又は第三者の負担する損害賠償債務を免除したときは、その限度において損害賠償請求権は消滅するのであるから、政府がその後保険給付をしても、その請求権がなお存することを前提とする法定代位権の発生する余地はない。 (最三小昭和38.6.4損害賠償請求事件)

転給者との調整等

転給による遺族(補償)年金の受給権者に対し年金の給付を行った場合においては、当該転給による受給権者が第三者に対して請求し得る損害賠償の額の範囲内において求償が行われる。また、その者が同一の事由に基づき第三者から損害賠償を受けたときは、その額に相当する額を限度として年金の支給が調整される。 (昭和41.6.17基発610号)

第三者行為災害届

保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じたときは、保険給付を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。 (則22条)

(派遣先事業主に係る第三者行為災害の取扱いについて)

派遣労働者に発生した労働災害に対して、派遣先事業主が派遣労働者に損害賠償責任を負う場合※で、政府が当該派遣労働者に保険給付を支給したときは、政府は保険給付の価額の限度でその損害賠償請求権を取得し、派遣先事業主に対して求償する。

※ 派遣労働者の労働災害について、次の(1)及び(2)該当する場合は、第三者行為災害として派遣先事業主に対し求償を行うことになる。

(1)派遣労働者の被った災害について、派遣先事業主の安全衛生法令違反が認められる場合

(2)(1)の安全衛生法令違反が、災害の直接原因となったと認められる場合