労働基準法

労働基準法の適用事業

労働基準法は、原則として、労働者を使用するすべての事業に適用されます。

労基法別表第1に業種の区分が掲げられていますが、これはあくまでも「適用上の区分」であり、原則、業として継続的に行われ、1人でも労働者を使用している事業であれば、すべて労基法が適用されることになっています。

労基法別表第1は、以前は労働基準法8条において、同法の適用を受ける事業の範囲が規定されていましたが、社会経済情勢の変化により、新たな事業を適用事業として追加することとすると、一時的に適用漏れが生じる恐れがあり、また、号別に適用事業を区分して適用する規定が従来に比べて少なくなったこと等の理由により、平成10年改正において適用事業の範囲を号別に列記する方式を廃止するものとしたこと。(第8条関係)

ただし、平成10年改正後においても、法第33条[非常災害の場合の時間外労働]、第40条[労働時間及び休憩の特例]、第41条[労働時間等に関する規定の適用除外]、第56条[最低年齢]および第61条[年少者の深夜業]の各条項については、一定の業種について、一般の適用とは異なった取り扱いがされているため、改正前の第8条の業種の区分の一部を、法別表第1として規定し直した。(第33条、第40条、第41条、第56条、第61条関係)

基本方針、適用単位

◆個々の事業に対して労働基準法を適用するに際しては、当該事業の名称または経営主体等にかかわることなく、相関連して一体をなす労働の態様によって事業としての適用を定めること。

◆事業とは、工場、鉱山、事務所、店舗等の如く一定の場所において相関連する組織の もとに業として継続的に行われる作業の一体をいうのであって、必ずしもいわゆる経営 上一体をなす支店、工場等を総合した全事業を指称するものではない。

適用単位

①原則

一の事業であるか否かは主として場所的観念によって決定すべきもので、同一場所に あるものは、原則として分割することなく一個の事業とし、場所的に分散しているもの は、原則として別個の事業とすること。

【例】本社が東京にあり、支社が大阪、名古屋にある場合などは、原則としてそれぞれ 別個の事業となる。

②例外(同一の場所にあっても別個の事業とする場合)

同一場所にあっても、著しく労働の態様を異にする部門が存する場合に、その部門が 主たる部門との関連において従事労働者、労務管理等が明確に区別され、かつ、主たる 部門と切り離して適用を定めることによって労働基準法がより適切に運用できる場合に は、その部門を一の独立の事業とすること。なお、個々の労働者の業務による分割は認 めないこと。

【例】工場内の診療所、食堂等。また、新聞社の本社で合わせて印刷を行う場合の印刷 部門(製造)は、主たる事業と別個に扱われます。

③例外(場所的に分散していても一個の事業とする場合)

場所的に分散していても、出張所、支所等で、規模が著しく小さく、組織的関連ない し事務能力等を勘案して一の事業という程度の独立性がないものについては、直近上位 の機構と一括して一の事業として取り扱う。

【例】新聞社の通信部

属地主義

我が国で行われる事業については、事業主又は労働者が外国人(外国法人及び外国政府を含む。)であると否とを問わず、法令又は条約に特別の定めがある場合を除き、労働基準法の適用がある。ただし、外国政府及び国際法によっていわゆる外交特権を有する外交官等については、原則として、わが国の裁判権は及ばないこと。

国及び公共団体についての適用

労働基準法及び労働基準法に基づいて発する命令は、国、都道府県、市町村その他これに準ずべきものについてはも適用あるものとする。

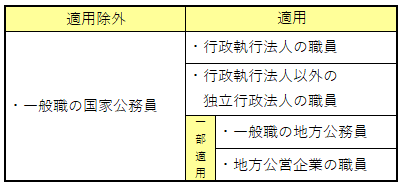

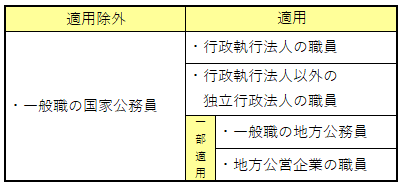

国家公務員及び地方公務員等に対する適用

・一般職の国家公務員については適用されない。

・一般職の地方公務員については労働基準法の一部が適用されない。

・地方公営企業の職員については一部を除き適用される。

行政執行法人の職員に対する適用

・行政執行法人*の職員については、国家公務員法附則第16条の規定が除外されているため、労働基準法が適用される。

*国立印刷局・造幣局等

行政執行法人以外の独立行政法人の職員に対する適用

・行政執行法人以外の独立行政法人の職員については、労働基準法が全面的に適用される。

![]()