高度プロフェッショナルと聞くと、高度の知識を持つプロ集団と連想することだと思います。

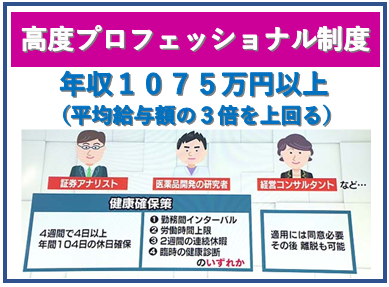

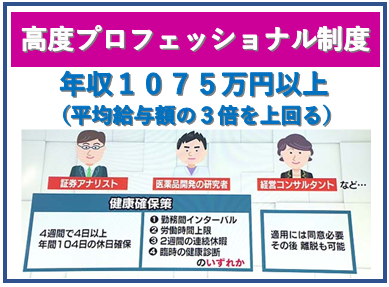

高度プロフェッショナル制度の正式名称は「特定高度専門業務・成果型労働制」です。制度に当てはまる人は特定の職種であり、働いた時間と成果の関連性が低い職種(労働時間ではなく仕事の成果によって報酬が決まる)である必要があります。

高度プロフェッショナル制度は、働き方改革の中でも注目を集めている制度で高度の専門的知識等を有し、職務の範囲が明確で一定の年収要件を満たす労働者を対象として、労使委員会の決議及び労働者本人の同意を前提として、年間104日以上の休日確保措置や健康管理時間の状況に応じた健康・福祉確保措置等を講ずることにより、労働基準法に定められた労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定を適用しない制度です。

高度プロフェッショナル制度は働き方改革にともない、財界の要望を受けて安倍政権が導入した制度です。成果から報酬が決定するという部分は、裁量労働制と同じなのですが、残業代を支払わなくてもいい、という部分が他の制度と大きく異なるところとなります。

本制度が決定する前も、長時間労働を助長する恐れがあると強い反発の声が上がり、長らく創設が保留されてきましたが、ようやく2019年4月から導入された制度です。

高度プロフェッショナル制度(特定高度専門業務・成果型労働制)

(法41条の2)

Ⅰ 賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(労使委員会)が設置された事業場において、当該委員会がその委員の5分の4以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出た場合において、第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者(以下この項において「対象労働者」という。)であって書面その他の厚生労働省令で定める方法によりその同意を得たものを当該事業場における第1号に掲げる業務に就かせたときは、この章で定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は、対象労働者については適用しない。ただし、第3号又は第4号に規定する措置を使用者が講じていない場合は、この限りでない。 1 高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下この項において「対象業務」という。) 2 この項の規定により労働する期間において次のいずれにも該当する労働者であって、対象業務に就かせようとするものの範囲

3 対象業務に従事する対象労働者の健康管理を行うために当該対象労働者が事業場内にいた時間(労使委員会が厚生労働省令で定める労働時間以外の時間を除くことを決議したときは、当該決議に係る時間を除いた時間)と事業場外において労働した時間との合計の時間(次号ロ及び第5号において「健康管理時間」という。)を把握する措置(厚生労働省令で定める方法に限る。)を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。 4 対象業務に従事する対象労働者に対し、1年間を通じ104日以上、かつ、4週間を通じ4日以上の休日を当該決議及び就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が与えること。 5 対象業務に従事する対象労働者に対し、次のいずれかに該当する措置を当該決議及び就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が講ずること。

6 対象業務に従事する対象労働者の健康管理時間の状況に応じた当該対象労働者の健康及び福祉を確保するための措置であって、当該対象労働者に対する有給休暇(第39条の規定による有給休暇を除く。)の付与、健康診断の実施その他の厚生労働省令で定める措置のうち当該決議で定めるものを使用者が講ずること。 7 対象労働者のこの項の規定による同意の撤回に関する手続 8 対象業務に従事する対象労働者からの苦情の処理に関する措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。 9 使用者は、この項の規定による同意をしなかった対象労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。 10 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 前項の規定による届出をした使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、同項第4号から第6号までに規定する措置の実施状況を行政官庁に報告しなければならない。 Ⅱ 前項の規定による届出をした使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、同項第4号から第6号までに規定する措置の実施状況を行政官庁に報告しなければならない。 Ⅲ 第38条の4[企画業務型裁量労働制]第2項、第3項及び第5項の規定は、第1項の委員会について準用する。 Ⅳ 第1項の決議をする委員は、当該決議の内容が前項において準用する第38条の4第3項の指針に適合したものとなるようにしなければならない。 Ⅴ 行政官庁は、第3項において準用する第38条の4第3項の指針に関し、第1項の決議をする委員に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。 |

趣旨

高度プロフェッショナル制度とは、一定の年収要件を満たし、職務の範囲が明確で高度な職業能力を有する労働者を対象として、長時間労働を防止するための措置を講じつつ、時間外・休日労働協定の締結や時間外・休日・深夜の割増賃金の支払義務等の適用を除外する労働時間制度の新たな選択肢である。

手続等(導入プロセス)

ステップ1

労使委員会を設置する

労使委員会を設置する

○ 労使委員会の要件

・労働者代表委員が半数を占めていること

・委員会の議事録が作成され、保存されるとともに、事業場の労働者に周知が図られて

いること等

ステップ2

労使委員会で決議をする

労使委員会で決議をする

○ 決議の要件

・委員の5分の4以上の多数による決議

○ 決議すべき事項

- 対象業務

- 対象労働者の範囲

- 対象労働者の健康管理時間を把握すること及びその把握方法

- 対象労働者に年間104日以上、かつ、4週間を通じ4日以上の休日を与えること

- 対象労働者の選択的措置

- 対象労働者の健康管理時間の状況に応じた健康・福祉確保措置

- 対象労働者の同意の撤回に関する手続

- 対象労働者の苦情処理措置を実施すること及びその具体的内容

- 同意をしなかった労働者に不利益な取扱いをしてはならないこと

- その他厚生労働省令で定める事項(決議の有効期間等)

ステップ3

決議を労働基準監督署長に届け出る

ステップ4

対象労働者の同意を書面で得る

○ 使用者は、次の①~③の内容を明らかにした書面に労働者の署名を受けることにより、労働者の同意を得なければなりません。

- 同意をした場合には労働基準法第4章の規定が適用されないこととなる旨

- 同意の対象となる期間

- 同意の対象となる期間中に支払われると見込まれる賃金の額

ステップ5

対象労働者を対象業務に就かせる

○ 運用の過程で必要なこと

- 対象労働者の健康管理時間を把握すること

- 対象労働者に休日を与えること

- 対象労働者の選択的措置及び健康・福祉確保措置を実施すること

- 対象労働者の苦情処理措置を実施すること

- 同意をしなかった労働者に不利益な取扱いをしないこと 等

対象業務

対象業務は、下記の「具体的な対象業務」に該当する業務で、かつ以下の要件を満たす業務です。

対象業務の要件

対象となる業務は、対象業務に従事する時間に関し、使用者から具体的な指示を受けて行うものは含まれません。

「具体的な指示」とは

「具体的な指示」とは、労働者から対象業務に従事する時間に関する裁量を失わせるような指示をいいます。これには、業務量に比して著しく短い期限の設定その他の実質的に当該業務に従事する時間に関する指示と認められるものも含まれます。

対象業務は働く時間帯の選択や時間配分について自らが決定できる広範な裁量が労働者に認められている業務でなければなりません。実質的に業務に従事する時間に関する指示と認められる指示についても、「具体的な指示」に含まれます。

具体的指示として、次のようなものが考えられます。

- 出勤時間の指定等始業・終業時間や深夜・休日労働等労働時間に関する業務命令や指示

- 対象労働者の働く時間帯の選択や時間配分に関する裁量を失わせるような成果・業務量の要求や納期・期限の設定

- 特定の日時を指定して会議に出席することを一方的に義務付けること

- 作業工程、作業手順等の日々のスケジュールに関する指示

なお、使用者が対象労働者に対し業務の開始時に当該業務の目的、目標、期限等の基本的事項を指示することや、中途において経過の報告を受けつつこれらの基本的事項について所要の変更の指示をすることは可能です。

- 対象業務は、部署が所掌する業務全体ではなく、対象となる労働者に従事させることとする業務です。したがって、対象業務の語句(例えば、「研究」、「開発」)に対応する語句をその名称に含む部署(例えば、「研究開発部」)において行われる業務の全てが対象業務に該当するものではなく、対象労働者が従事する業務で判断します。

- 使用者は、時間に関し具体的な指示を行わないことをもって、安全配慮義務を免れるものではありません。

具体的な対象業務

- 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務

- 資産運用(指図を含む。以下同じ。)の業務又は有価証券の売買その他の取引の業務のうち、投資判断に基づく資産運用の業務、投資判断に基づく資産運用として行う有価証券の売買その他の取引の業務又は投資判断に基づき自己の計算において行う有価証券の売買その他の取引の業務(金融商品のディーリング業務)

- 有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務(アナリスト業務)

- 顧客の事業の運営に関する重要な事項についての調査又は分析及びこれに基づく当該事項に関する考案又は助言の業務(コンサルタント業務)

- 新たな技術、商品又は役務の研究開発の業務

対象労働者

*対象労働者の範囲は、決議で明らかにしなければなりません。

・ 対象労働者は「対象業務に常態として従事していること」が必要です。対象業務以外の業務にも常態として従事している者は対象労働者とはなりません。

・さらに、対象労働者は次の1、2のいずれにも該当していなければなりません。

- 使用者との間の合意に基づき職務が明確に定められていること

- 使用者から支払われると見込まれる賃金額が基準年間平均給与額の3倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上であること ⇒1,075万円以上であること

健康管理時間の把握

- 対象労働者の健康管理時間を把握する措置を使用者が実施すること及び当該事業場における

- 健康管理時間(決議により健康管理時間から除くこととした時間を含む。)の把握方法を決議で明らかにしなければなりません。

- 健康管理時間を把握する方法は、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法による必要があります。ただし、事業場外において労働した場合であって、やむを得ない理由があるときは、自己申告によることができます。

- 日々の健康管理時間の始期及び終期並びに健康管理時間の時間数を記録するほか、医師の面接指導を適切に実施するため、1か月当たりの時間数の合計を把握する必要があります。

休日の確保

- 対象労働者に年間104日以上、かつ、4週間を通じ4日以上の休日を与えなければなりません。

- 決議で休日の取得の手続を具体的に明らかにすることが必要です。

選択的措置

次のいずれかに該当する措置を決議で定め、実施しなければなりません。

- 勤務間インターバルの確保(11時間以上)+深夜業の回数制限(1か月に4回以内)

- 健康管理時間の上限措置(1週間当たり40時間を超えた時間について、1か月について100時間以内又は3か月について240時間以内とすること)

- 1年に1回以上の連続2週間の休日を与えること(本人が請求した場合は連続1週間×2回以上)

- 臨時の健康診断(

1週間当たり40時間を超えた健康管理時間が1か月当たり80時間を超えた労働者又は申出があった労働者が対象)

※臨時の健康診断の項目は、労働安全衛生法に基づく定期健康診断の項目であって脳・心臓疾患との関連が認められるもの及び当該労働者の勤務の状況、疲労の蓄積の状況その他心身の状況の確認となります。

定期健康診断の項目で脳・心臓疾患との関連が認められるものとは、

- 既往歴及び業務歴の調査

- 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

- 身長、体重、腹囲の検査

- 血圧の測定

- 血中脂質検査

- 血糖検査

- 尿検査

- 心電図検査

となります。

健康管理時間の状況に応じた健康・福祉確保措置

■ 次の措置のうちから決議で定め、実施しなければなりません。

- 「選択的措置」のいずれかの措置(選択的決議事項において決議で定めたもの以外)

- 医師による面接指導

- 代償休日又は特別な休暇の付与

- 心とからだの健康問題についての相談窓口の設置

- 適切な部署への配置転換

- 産業医等による助言指導又は保健指導

資格校紹介

2020年8月23日(日)に第52回社会保険労務士試験が実施されました。 今年度の受験申込者数は約49,200人でした。 合格率は10%を切るほどの難関資格の一つです。 しかし、働き方改革の影響もあり、社労士への期待とニーズは高まっているため多くの方が目指されています。あらゆることに共通しますが、何かを成し遂げようとするときには計画を立て目標に向けて実行し続けることが重要です。多くのライバルが存在するからこそ、学習を早めに始めることがとても大切になります。社労士資格校を紹介します。通学ではなく手軽にスキマ時間で学習できる資格校を選んでおります。

社労士試験用教材のご紹介

独学で取得を目指す方も多いですよね。私もその一人でした。しかし、勉強を始めるにあたりどのテキストを選べば良いのか、迷っている方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、そんな社労士試験用テキストをご紹介していきます。最短期間での合格を目指して、しっかり対策を立てていきましょう!

労働法関連書籍のおすすめ本(入門書~実務書)

労働法を入門から実務まで精通するための良本を紹介します。