専門業務型裁量労働制(法38条の3)

第38条の3

Ⅰ 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使協定)により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を下記ⅰに掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、下記ⅱに掲げる(協定で定める)時間労働したものとみなす。

- 業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下この条において「対象業務」という。)

- 対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間

- 対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと。

- 対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。

- 対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。

- 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

Ⅱ 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、Ⅰの協定を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。

労働基準法施行規則

第24条の2の2

(略)

Ⅲ 法第38条の3Ⅰⅵの厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

- 法第38条の3Ⅰに規定する協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)の有効期間の定め

- 使用者は、次に掲げる事項に関する労働者ごとの記録をⅰの有効期間中及び当該有効期間の満了後3年間保存すること。

イ 法第38条の3Ⅰⅳに規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置として講じた措置

ロ 法第38条の3Ⅰⅴに規定する労働者からの苦情の処理に関する措置として講じた措置

Ⅳ 法第38条の3Ⅱにおいて準用する法第38条の2Ⅲの規定による届出は、所轄労働基準監督署長にしなければならない。

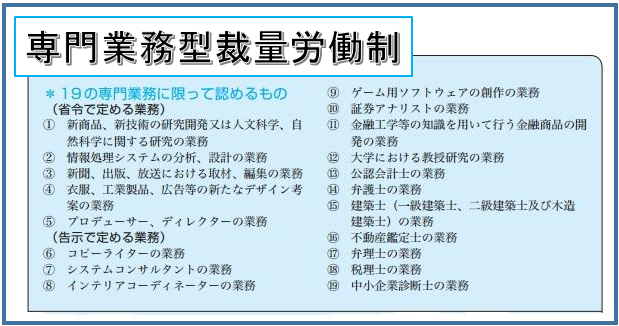

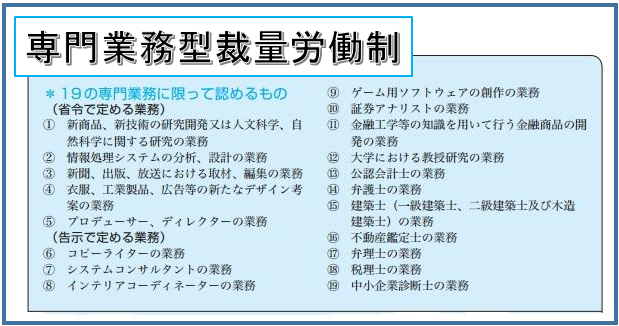

対象業務

のための取材若しくは編集の業務

コピーライターの業務)

ための方法に関する考案若しくは助言の業務

(いわゆるシステムコンサルタントの業務)

(いわゆるインテリアコーディネーターの業務)

基づく投資に関する助言の業務(いわゆる証券アナリストの業務)

(主として研究に従事するものに限る。)

労使協定に定める事項

労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと

を確保するための措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること

ところにより使用者が講ずること

当該有効期間の満了後3年間保存すること

確保するための措置として講じた措置

就業規則において定めれば足りるものですが、専門業務型裁量労働制の対象労働者

についてその他の労働者と異なる取り扱いとする場合等は、これらについても労使

協定で規定しておくことも可能です。

みなし労働時間

健康・福祉を確保するための措置の具体的内容

健康・福祉確保措置をどのように講ずるかを明確にするためには、対象労働者の勤務状況を把握することが必要です。使用者が対象労働者の労働時間の状況等の勤務状況を把握する方法としては、対象労働者がいかなる時間帯にどの程度の時間在社し、労務を提供し得る状態にあったか等を明らかにし得る出退勤時刻又は入退室時刻の記録等によるものであることが望ましいことに留意することが必要です。 健康・福祉確保措置としては、次のものが考えられます。 □把握した対象労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与すること □把握した対象労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、健康診断を実施すること □働き過ぎの防止の観点から、年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めてその取得を促進すること □心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること □把握した対象労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換をすること □働き過ぎによる健康障害防止の観点から、必要に応じて、産業医等による助言、指導を受け、又は対象労働者に産業医等による保健指導を受けさせること ※また、使用者は、把握した対象労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、

対象労働者への専門業務型裁量労働制の適用について必要な見直しを行うことを協定に含めることが望ましいことに留意することが必要です。

苦情処理措置

苦情処理措置についてはその内容を具体的に明らかにすることが必要であり、

例えば、苦情の申出の窓口及び担当者、取り扱う苦情の範囲、処理の手順・方法等を明らかにすることが望ましいことに留意することが必要です。この際、 使用者や人事担当者以外の者を申出の窓口とすること等の工夫により、対象労働者が苦情を申し出やすい仕組みとすることや、取り扱う苦情の範囲については対象労働者に適用される評価制度、賃金制度及びこれらに付随する事項に関する苦情も含むことが望ましいことに留意して下さい。

・事業場外労働のみなし労働時間制に係る労使協定は、労使協定で定める時間が法定労働時間以下である場合は届け出なくてもよいが、専門業務型裁量労働制に係る労使協定は、当該協定で定める時間の長さにかかわらず、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

・派遣先における派遣労働者の対象業務に係る労働は、派遣元の労使協定で定める時間労働したものとみなされることになる。

#労働基準法 #専門業務型裁量労働制