労働基準法

法第34条の休憩時間とは、労働者の権利として労働から離れることを保障されている時間です。つまり、仕事の指示を待っているような待機時間は、労働から離れることを保障されていないため、休憩時間には該当しないということです。皆様の職場でも昼休み45分とか1時間とか休憩されていると思います。これはきちんと労働基準法に定められているからなのです。

所定労働時間が7時間45分の会社もあるかと思いますが、残業して8時間を超える場合にも15分の休憩があると思います。労働基準法では休憩の付与の3原則が有名ですが、その例外についてもきちんと覚えておきましょう。

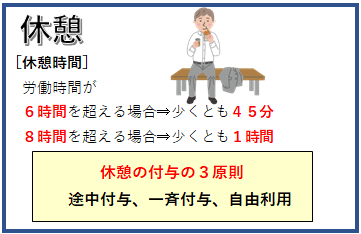

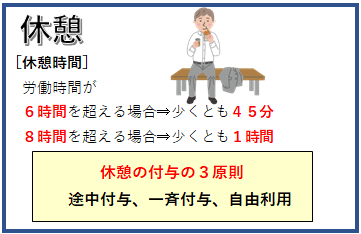

休憩(法34条)

第34条

Ⅰ 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

Ⅱ Ⅰの休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使協定)があるときは、この限りでない。

Ⅲ 使用者は、Ⅰの休憩時間を自由に利用させなければならない。

休憩時間の意義

休憩時間とは、単に作業に従事しない手待時間を含まず労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間の意であって、その他の拘束時間は労働時間として取り扱うこと。(昭和22.9.13基発17号)

休憩の付与義務

休憩時間は、労働時間の長さに応じて以下の通りに与えなければならない。

- 労働時間が6時間以内のとき…付与しなくてもよい。

- 労働時間が6時間を超え8時間以内のとき…少なくとも45分与えなければならない。

- 労働時間が8時間を超えるとき…少なくとも1時間与えなければならない。

労働時間が8時間を超える場合の休憩時間

法第34条における労働時間とは実労働時間の意であり、これが1日8時間を超える場合には、所定労働時間の途中に与えられる休憩時間を含めて少なくとも1時間の休憩時間が与えられなければならないものである。(昭和22.11.27基発401号、昭和26.10.23基収5058号)

(例)所定労働時間7時間・休憩時間45分としている場合に、時間外労働により労働時間が8時間を超えた場合には、少なくとも更に15分の休憩時間を追加し、休憩時間の合計が少なくとも1時間になるようにしなければならない。

休憩の規定の適用除外

次の(1)から(4)のいずれかに該当する者については、休憩の規定は適用しない。

(1)運輸交通業、郵便、信書便の事業における乗務員で一定の者(具体的には以下の者が該当する)

法別表第1第4号[運輸交通業]に掲げる事業又は郵便若しくは信書便の事業に使用される労働者のうち列車、気動車、電車、自動車、船舶又は航空機の乗務員*1

(機関手、運転手、操縦士、車掌、列車掛、荷扱手、列車手、給仕、暖冷房乗務員及び電源乗務員)で長距離にわたり継続して乗務*2するもの。

*1 客室乗務員は含まれるが、列車内販売員は含まれない。

*2 運行の所要時間が6時間を超える区間について連続して乗務して勤務する場合をいう。(則32条1項、昭和29.6.29基発355号)

(2)上記(1)に該当しない乗務員で、停車時間等が休憩時間に相当するもの

上記(1)の規定に該当しない乗務員で、その者の従事する業務の性質上、休憩時間を与えることができないと認められ、その勤務中における停車時間、折返しによる待合せ時間その他の時間の合計が法第34条第1項に規定する休憩時間に相当するもの。(則32条2項)

(3)屋内勤務者30人未満の日本郵便株式会社の営業所の職員

法別表第1第11号[通信業]に掲げる事業に使用される労働者で屋内勤務者30人未満の日本郵便株式会社の営業所(簡易郵便局法第2条に規定する郵便窓口業務を行う者に限る。)において郵便の業務に従事するもの(則32条1項)

(4)法41条該当者

①農業、水産業等の事業に従事する者

②管理・監督者、機密の事務を取り扱う者

③監視・断続的労働従事者(所轄労働基準監督署長の許可が必要)(法41条、則34条)

休憩の付与の3原則

途中付与・一斉付与・自由利用を休憩の付与の3原則という。

(1)途中付与の原則

休憩時間は、労働時間の途中に与えなければならない。

(2)一斉付与の原則

休憩時間は、事業場の労働者に一斉に与えなければならないが、次の①から③のいずれかに該当する場合には、一斉に与えなけてもよい。

①労使協定がある場合(届出は不要)

(参考)

労使協定には、一斉に休憩を与えない労働者の範囲及び当該労働者に対する休憩

の与え方について定めなければならない。(平成11.01.29基発45号)

の与え方について定めなければならない。(平成11.01.29基発45号)

②以下の業種に該当する場合

- 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業(法別表第1第4号)

- 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業(同第8号)

- 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業(同第9号)

- 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業(同第10号)

- 郵便、信書便又は電気通信の事業(同第11号)

- 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業(同第13号)

- 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業(同第14号)

- 官公署の事業(則31条)

③坑内労働の場合(法38条2項ただし書)

派遣労働者の場合

休憩時間を一斉に与える義務は派遣先の使用者が負うこととされており、派遣先の使用者は、当該事業場の自己の労働者と派遣中の労働者とを含めて、全体に対して一斉に休憩を与えなければならない。

ただし、労働基準法第34条第2項ただし書による労使協定を締結した場合及び労働基準法第

40条に基づく労働基準法施行規則第31条において一斉休憩の原則が適用除外されている業種の事業に当たる場合は、この限りでない(昭和61.6.6基発333号、昭和63.3.14基発150号、平成11.3.31基発168号)

40条に基づく労働基準法施行規則第31条において一斉休憩の原則が適用除外されている業種の事業に当たる場合は、この限りでない(昭和61.6.6基発333号、昭和63.3.14基発150号、平成11.3.31基発168号)

(3)自由利用の原則

休憩時間は労働者に自由に利用させなければならない。ただし、次の①から④のいずれかに該当する場合は、自由に利用させなくともよい。

- 警察官、消防吏員、常勤の消防団員、準救急隊員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者(則33条1項1号)

- 乳児院、児童養護施設及び障害児入所施設に勤務する職員で児童ともに起居をともにする者(予め所轄労働基準監督署長の許可を受けなければならない)(則33条1項2号、2項)

- 児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業に使用される労働者のうち、家庭的保育者(同上第9項第1号に規定する家庭的保育者をいう。以下③において同じ。)として行う者(同一の居宅において、一の児童に対して複数の家庭的保育者画同時に行う場合を除く。)(則33条1項3号)

- 坑内労働の場合(法38条2項ただし書)

自由利用の意義

休憩時間の利用について事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を害さない限り差し支えない。(昭和22.9.13基発17号)

休憩時間中の外出の許可制

休憩時間中の外出を許可制とすることは、事業場内において自由に休息し得る場合には必ずしも違法とはならない。(昭和23.10.30基発1575号)

判例

休憩の自由利用

休憩時間の自由利用といってもそれは時間を自由に利用することが認められたものにすぎず、その時間の自由な利用が企業施設内において行われる場合には、使用者の企業施設に対する管理権の合理的な行使として是認される範囲内の適法な規制による制約を免れることはできません。また、従業員は労働契約上企業秩序維持を維持するための規律に従うべき義務があり、休憩中は労務提供とそれに直接付随する職場規律に基づく制約は受けないが、企業秩序維持の要請に基づく規律による制約は免れません。

休憩時間中であっても、局所内における演説、集会、貼紙、掲示、ビラ配布等を行うことは、局所内の施設の管理を妨げるおそれがあり、他の職員の休憩時間の自由利用を妨げひいてはその後の作業能率を低下させるおそれがあり、その内容いかんによつては企業の運営に支障をきたし企業秩序を乱すおそれがあるから、休憩時間中にこれを行うについても局所の管理責任者の事前の許可を受けなければならない旨を定める日本電信電話公社の就業規則の規定は、休憩時間の自由利用に対する合理的な制約というべきである。(最三小昭和52.12.13目黒電報電話局事件)

資格校紹介

2020年8月23日(日)に第52回社会保険労務士試験が実施されました。 今年度の受験申込者数は約49,200人でした。 合格率は10%を切るほどの難関資格の一つです。 しかし、働き方改革の影響もあり、社労士への期待とニーズは高まっているため多くの方が目指されています。あらゆることに共通しますが、何かを成し遂げようとするときには計画を立て目標に向けて実行し続けることが重要です。多くのライバルが存在するからこそ、学習を早めに始めることがとても大切になります。社労士資格校を紹介します。通学ではなく手軽にスキマ時間で学習できる資格校を選んでおります。

社労士試験用教材のご紹介

独学で取得を目指す方も多いですよね。私もその一人でした。しかし、勉強を始めるにあたりどのテキストを選べば良いのか、迷っている方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、そんな社労士試験用テキストをご紹介していきます。最短期間での合格を目指して、しっかり対策を立てていきましょう!

労働法関連書籍のおすすめ本(入門書~実務書)

労働法を入門から実務まで精通するための良本を紹介します。