労働基準法

災害補償

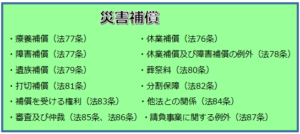

労働基準法においては、労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり、あるいは死亡した場合、使用者に一定額の無過失損害賠償理論に基づく補償を義務づけています。なお、この労働基準法の災害補償を填補するために制定された法律が、労働者災害補償保険法です。

療養補償(法75条)

(療養補償)第75条

Ⅰ 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。

Ⅱ Ⅰに規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。

業務上の療養の範囲

上記Ⅱの規定による療養の範囲は、次に掲げるものにして、療養上相当と認められるものとする。

- 診療

- 薬剤又は治療材料の支給

- 処置、手術その他の治療

- 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

- 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

- 移送 (則36条)

診断

労働者が就業中又は事業場若しくは事業の附属建設物内で負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合には、使用者は、遅滞なく医師に診断させなければならない。(則37条)

派遣労働者に対する災害補償の規定は、派遣元の使用者がその義務を負う。

(労働者派遣法44条、昭和61.6.6.基発333号、平成20.7.1基発0701001号)

休業補償(法76条)

(休業補償)第76条

Ⅰ 労働者が75条[療養補償]の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。

Ⅱ 使用者は、Ⅰの規定により休業補償を行っている労働者と同一の事業場における同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間(以下四半期という。)ごとの1箇月1人当り平均額(常時100人未満の労働者を使用する事業場については、厚生労働省において作成する毎月勤労統計における当該事業場の属する産業に係る毎月きまって支給する給与の四半期の労働者1人当りの1箇月平均額。以下平均給与額という。)が、当該労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった日の属する四半期における平均給与額の100分の120をこえ、又は100分の80を下るに至った場合においては、使用者は、その上昇し又は低下した比率に応じて、その上昇し又は低下するに至った四半期の次の次の四半期において、Ⅰの規定により当該労働者に対して行っている休業補償の額を改訂し、その改訂をした四半期に属する最初の月から改訂された額により休業補償を行わなければならない。改訂後の休業補償の額の改訂についてもこれに準ずる。

Ⅲ Ⅱの規定により難い場合における改訂の方法その他同項の規定による改訂について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

休業補償

労働者が、療養のため出勤できずに給料の支払もないときは、会社は給料(正確には平均賃金)の60%の休業補償を行わないといけません。

労災保険との関係

労災保険の適用事業所では休業補償給付が行われるが、休業の最初の3日間は待機期間となっているため、その3日間については、使用者が本条の規定による休業補償を行わなければならないことになる。

休業補償の金額の改訂方法

賃金の統計が大幅に変動し120%を超えるか80%未満になったときは、上昇率か低下率に応じて休業補償の金額を改訂しないといけません。

障害補償(法77条)

(障害補償)第77条

労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治った場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第2に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。

障害補償

労働者が業務上でケガや病気にあって、障害が残ったときは障害の程度に応じて、障害補償を行わないといけません。

別表第2に定める日数

障害を14等級に区分し、最高1,340日分(第1級)から最低50日分(第14級)までが定められている。

休業補償及び障害補償の例外(法78条)

(休業補償及び障害補償の例外)第78条

労働者が重大な過失によって業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁(所轄労働基準監督署長)の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。

休業補償と障害補償の例外

労働者の重大な過失でケガや病気になって、労働基準監督署の認定を受けたときは、会社は休業補償や障害補償を行わなくても構いません。

ただし、労働者の重大な過失によって補償の義務を免れるのは、休業補償と障害補償に限られる(療養補償、以降の遺族補償、葬祭料の補償義務は免責されない)。

遺族補償(法79条)

(遺族補償)第79条

労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の1,000日分の遺族補償を行わなければならない。

遺族補償

労働者が業務上の原因で死亡したときは、会社は遺族に対して、給料(正確には平均賃金)の1,000日分の遺族補償を行わないといけません。

葬祭料(法80条)

(葬祭料)第80条

労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の60日分の葬祭料を支払わなければならない。

葬祭料

労働者が業務上の原因で死亡したときは、会社は葬祭を行う人に対して、給料(正確には平均賃金)の60日分の葬祭料を支払わないといけません。

打切補償(法81条)

(打切補償)第81条

第75条[療養補償]の規定によって補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の1,200日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。

打切補償

治療を開始して3年経っても治らないときは、会社が給料(正確には平均賃金)の1,200日分の打切補償を行えば、以後の補償は行わなくても構いません。

<参考>

(労働者災害補償保険法第19条(傷病補償年金と労働基準法との関係))

業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合には、労働基準法第19条第1項[解雇制限]の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該3年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなった日において、同法第81条の規定により打切補償を支払ったものとみなす(法第19条の解雇制限の規定は適用されなくなる。)

分割保障(法82条)

(分割補償)第82条

使用者は、支払能力のあることを証明し、補償を受けるべき者の同意を得た場合においては、第77条[障害補償]又は第79条[遺族補償]の規定による補償に替え、平均賃金に別表第3に定める日数を乗じて得た金額を、6年にわたり毎年補償することができる。

分割補償

会社に支払能力があって、労働者か遺族の同意を得たときは、障害補償と遺族補償については、6年間の分割にすることができます。

補償を受ける権利(法83条)

第83条

Ⅰ 補償を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。

Ⅱ 補償を受ける権利は、これを譲渡し、又は差し押えてはならない。

補償を受ける権利

労働者が退職しても補償は受け続けられます。

補償の譲渡、差押えの禁止

補償を受ける権利は、譲渡することはできませんし、差し押さえることもできません。

他法との関係(法84条)

第84条

Ⅰ 労働基準法に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法又は厚生労働省令で指定する法令(国家公務員災害補償法、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律及び地方公務員災害補償法第69条第1項の規定に基づく条例)に基づいて労働基準法の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。

Ⅱ 使用者は、労働基準法による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法による損害賠償の責を免れる。

労災保険との関係

法第84条に基づき、労働者災害補償保険法により保障される場合は、労働基準法上の使用者の補償義務が免除される。

労災保険と損害賠償

労働者から損害賠償を請求されたときは、労災保険から支払われた分は会社から支払ったものとして控除されます。

審査及び仲裁(法85条、法86条)

第85条

Ⅰ 業務上の負傷、疾病又は死亡の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関して異議のある者は、行政官庁(所轄労働基準監督署長)に対して、審査又は事件の仲裁を申し立てることができる。

Ⅱ 行政官庁(所轄労働基準監督署長)は、必要があると認める場合においては、職権で審査又は事件の仲裁をすることができる。

Ⅲ Ⅰの規定により審査若しくは仲裁の申立てがあった事件又はⅡの規定により行政官庁が審査若しくは仲裁を開始した事件について民事訴訟が提起されたときは、行政官庁(所轄労働基準監督署長)は、当該事件については、審査又は仲裁をしない。

Ⅳ 行政官庁(所轄労働基準監督署長)は、審査又は仲裁のために必要であると認める場合においては、医師に診断又は検案をさせることができる。

Ⅴ Ⅰの規定による審査又は仲裁の申立て及びⅡの規定による審査又は仲裁の開始は、時効の中断に関しては、これを裁判上の請求とみなす。

第86条

Ⅰ 85条の規定による審査及び仲裁の結果に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官の審査又は仲裁を申し立てることができる。

Ⅱ 85条Ⅲの規定は、Ⅰの規定により審査又は仲裁の申立てがあった場合に、これを準用する。

労働基準監督署への審査・仲裁の申立て

災害補償について異議があるときは、労働基準監督署に審査や仲裁を申し立てることができます。

労働基準監督署の職権による審査・仲裁

労働基準監督署は職権で審査や仲裁をすることができます。

労働基準監督署による審査・仲裁の停止

労働基準監督署が審査や仲裁を行っている最中に民事訴訟が提起されたときは、労働基準監督署は審査や仲裁を行いません。

医師の診断、検案

労働基準監督署が審査や仲裁のために必要と認めたときは、医師に診断や検案をさせることができます。

時効の中断

労働基準監督署に審査や仲裁を申し立てたとき、労働基準監督署が職権により審査や仲裁を開始したときは、裁判上の請求とみなします。

労災保険審査官への申し立て

労働基準監督署の審査や仲裁の内容に不服があるときは、労働者災害補償保険審査官に審査や仲裁を申し立てることができます。

労災保険審査官による審査・仲裁の停止

労働者災害補償保険審査官が審査や仲裁を行っている最中に民事訴訟が提起されたときは、労働者災害補償保険審査官は審査や仲裁を行いません。

<参考>

(審査・仲裁)

「審査」とは、争いとなっている問題点を調査し、事実について判断を下すことをいい、「仲裁」とは、争いとなっている問題点を解決する仲立ちをして和解させることをいう。

請負事業に関する例外(法87条)

(請負事業に関する例外)第87条

Ⅰ 厚生労働省令で定める事業(建設業)が数次の請負によって行われる場合においては、災害補償については、その元請負人を使用者とみなす。

Ⅱ Ⅰの場合、元請負人が書面による契約で下請負人に補償を引き受けさせた場合においては、その下請負人もまた使用者とする。但し、2以上の下請負人に、同一の事業について重複して補償を引き受けさせてはならない。

Ⅲ Ⅱの場合、元請負人が補償の請求を受けた場合においては、補償を引き受けた下請負人に対して、まづ催告すべきことを請求することができる。ただし、その下請負人が破産手続開始の決定を受け、又は行方が知れない場合においては、この限りでない。

請負事業の例外

法第87条は、建設業が数次の請負によって行われる場合には、原則として元請負人を災害補償義務者とする旨を規定したものです。

下請負人への補償義務の移転

請負の場合は元請負人が災害補償を行わないといけませんが、書面による契約で下請負人に補償を引き受けさせたときは、その下請負人が災害補償を行うことになります。ただし、重複して補償を引き受けさせることはできません。

下請負人への補償請求

下請負人に補償を引き受けさせた場合に、元請負人が補償を求められたときは、補償を引き受けた下請負人に請求できます。ただし、下請負人が破産手続開始の決定を受けたり、行方不明になった場合は請求できません。

(催告とは)

「催告」とは、一定の行為をなすべきことを他人に要求する通知であって、Ⅲの場合は、下請負人に対して補償義務の履行を請求することである。