要介護状態に関する保険給付

介護(補償)給付

障害(補償)年金または傷病(補償)年金の受給者のうち、障害等級・傷病等級が第1級の方(すべて)と第2級の「精神神経・胸腹部臓器の障害」を有している方が、現に介護を受けている場合、介護保障給付(業務災害の場合)または介護給付(通勤災害の場合)が支給されます。

支給要件 (法12条の8,4項)

介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令[則別表第3]で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。

ⅰ 障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)に入所している間〔同条第7項に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)を受けている場合に限る。〕

ⅱ 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所している間

ⅲ 病院又は診療所に入院している間

【介護給付の支給要件(法24条)】

介護給付も同様の支給要件である。

沿革

介護(補償)給付は、高齢化・核家族化の進展に伴い介護費用の負担が増大してきたこと等に鑑み、重度被災労働者に対する支援を大幅に拡充するため平成7年に創設されたものです(平成8年4月施行)。

障害の程度

介護(補償)給付は、則別表第3に定める「常時介護を要する状態」又は「随時介護を要する状態」に該当する障害の程度にある障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の受給権者が常時又は随時介護を受けている場合に、その請求に基づいて支給されます。

一定の障害の状態に該当すること

該当する方の具体的な障害の状態 | |

| 常時介護 | ①精神神経・胸腹部臓器に障害を残し、常時介護を要する状態に該当する(障害等級第1級3・4号、傷病等級第1級1・2号) ②・両眼が失明するとともに、障害または傷病等級第1級・第2級の障害を有する ・両上肢および両下肢が亡失又は用廃の状態にある など①と同程度の介護を要する状態である |

| 随時介護 | ①精神神経・胸腹部臓器に障害を残し、随時介護を要する状態に該当する(障害等級第2級2号の2・2号の3、傷病等級第2級1・2号) ②障害等級第1級または傷病等級第1級に該当し、常時介護を要する状態ではない |

支給対象外の施設

介護(補償)給付は、次の施設に入所又は入院している期間は支給されません。

⑴ 障害者支援施設(生活介護を受けている場合に限る。)

⑵ 特別養護老人ホーム

⑶ 原子爆弾被爆者特別養護ホーム

⑷ 病院又は診療所(介護老人保健施設を含む。)

(則18条の3の3、平成8.3.1基発95号)

支給額 (法19条の2)

介護補償給付は、月を単位として支給するものとし、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。

【介護給付の支給額(法24条2項)】

介護給付の支給額についても同様である。

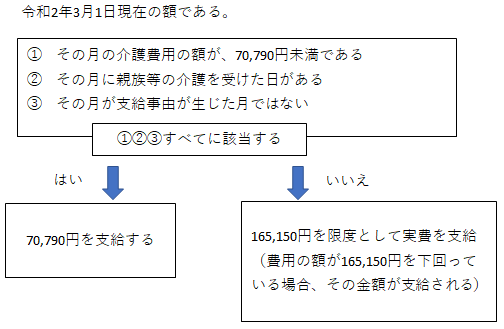

常時介護を要する状態にある場合の支給額

労働者が受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害(以下「特定障害」という。)の程度が常時介護を要する状態にある場合は、165,150円を上限として、その月に介護に要する費用として支出された実費相当額が支給される(その月に費用を支出して介護を受けた日がないのであれば支給なし)。

ただし、その月に親族等による介護を受けた日がある場合は、その月が支給事由が生じた月である場合を除き、70,790円が最低保障される〔介護に要する費用として支出された額が70,790円未満又は費用を支出した日がない月であって、かつ、親族等による介護を受けた日がある月には、原則として70,790円が支給(最低保障)されるが、その月が支給事由が生じた月である場合は、実費相当額しか支給されない(費用を支出して介護を受けた日がないのであれば支給なし)〕。

・支給事由が生じた月において費用を支出していない場合は不支給

(則18条の3の4、則18条の14)

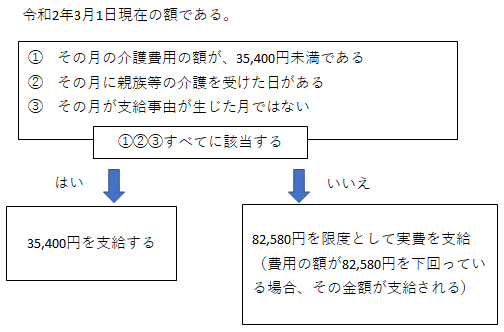

随時介護を要する状態にある場合の支給額

特定障害の程度が随時介護を要する状態にある場合は、最高限度額及び親族等の介護を受けた場合の最低保障額が半額(10円未満の端数は四捨五入)になる他は、常時介護を要する状態にある場合と同様です。

・支給事由が生じた月において費用を支出していない場合は不支給

請求 (則18条の3の5,1項、2項、平成8.3.1基発95号)

Ⅰ 障害補償年金を受ける権利を有する者が介護補償給付を請求する場合における当該請求は、当該障害補償年金の請求と同時に、又は請求をした後に行わなければならない。

Ⅱ 傷病補償年金を受ける権利を有する者が介護補償給付を請求する場合における当該請求は、当該傷病補償年金の支給決定を受けた後に行うものとする。

Ⅲ 介護補償給付の支給を受けようとする者は、一定事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

【介護給付の請求(則18条の15)】

介護給付の請求も同様である。

(添付書類)

当該請求書には医師又は歯科医師の診断書を添付しなければならないが、継続して2回目以降の介護(補償)給付を請求する者については、診断書の添付を要しないこととされている。ただし、この場合は、傷病(補償)年金の受給権者の定期報告書に添付することになっている医師又は歯科医師の診断書は、通常の記載項目に加え、「障害を有することに伴う日常生活の状態」を記載したものでなければならない。 (則18条の3の5,3項、則21条4項)