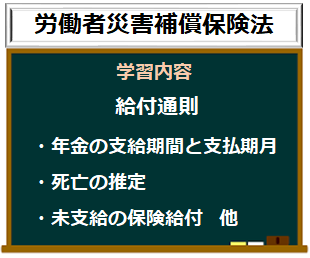

給付通則

「通則」とは、法規などで、全般にわたって適用される規則。総則。一般に適用される規則。共通の決まりごとになります。(同義ですが)

労災保険の給付通則では、年金の支給期間と支払期月(法9条)、死亡の推定(法10条)、未支給の保険給付 (法11条)、受給権の保護、端数処理、保険給付に関する届出について解説していきます。

年金給付の支給期間等 (法9条)

Ⅰ 年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。

Ⅱ 年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。

Ⅲ 年金たる保険給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる保険給付は、支払期月でない月であっても、支払うものとする。

〔支給期間〕

支給すべき事由が生じた月の翌月から、支給を受ける権利が消滅した月までになります。

例)3月に支給事由が発生、8月に支給事由が消滅の場合

年金の支給期間:4月から8月

〔支給停止期間〕

支給を停止する事由が生じた月の翌月から、支給を停止する事由が消滅した月までになります。

例)3月に支給停止事由が発生、7月に支給停止事由が消滅の場合

年金の支給停止期間:4月から7月

〔支払期月〕

年金は、毎年偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の6期に、それぞれ前月分までが支払われます。

・年金たる保険給付を受ける権利の構成

年金たる保険給付の基本権(年金たる保険給付の支給を受ける権利)は、支給又は給付決定によって確定し、支分権(毎支払期ごとに支払を受ける権利)は、特別の決定処分を待たずに支払期月ごとに法律上当然に生ずるもの(受給権者は改めて請求する必要はない)とされている。 (昭和41.1.31基発73号)

判例

◆労災保険給付支払請求権と行政庁の処分

労災保険法による保険給付は、同法所定の手続により行政機関が保険給付の決定をすることにより給付の内容が具体的に定まり、受給者は、それ以前においては政府に対し具体的な一定の保険給付請求権を有しない。(最二小昭和29.11.26労働者災害補償保険金給付請求事件)

死亡の推定 (法10条、法附則58条4項、法附則61条2項)

Ⅰ 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた労働者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった労働者の生死が3箇月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日又は労働者が行方不明となった日に、当該労働者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその航空機に乗っていた労働者若しくは航空機に乗っていてその航空機の航行中行方不明となった労働者の生死が3箇月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする。

Ⅱ 障害補償年金差額一時金は、遺族補償給付とみなして、Ⅰの規定を 適用する。

Ⅲ 障害年金差額一時金は、遺族給付とみなして、Ⅰの規定を適用する。

民法の特別失踪

民法では、特別失踪という制度があります。船舶の沈没等によって生死が不明となり、危難が去ってから1年間生死不明になった場合には、家庭裁判所は、利害関係人の申立てによって、失踪の宣告をすることができます(民法30条2項)。この特別失踪の場合は、危難が去ったときに死亡したものとみなされ、相続が開始することとなります(民法31条)。

・対象事故

船舶の沈没、航空機の墜落等の事故が発生した場合であって、労働者の生死が3箇月間不明である場合又は3箇月以内に死亡が判明したが死亡時期が不明な場合は、遺族(補償)給付、葬祭料(葬祭給付)、障害(補償)年金差額一時金の支給に関する規定の適用については、それぞれ当該事故等の発生日に死亡したものと推定される。

■「推定する」と「みなす」の違い

| 「推定する」 | 「推定する」とは、当事者間に別段の取決めがない場合又は反証が挙がらない場合に、ある事項について法令が一応こうであろうという判断を下すことをいう。 =反証がある場合には、覆る |

| 「みなす」 | 「みなす」とは、本来異なるものを法令上一定の法律関係につき同一なものとして認定してしまう(当事者間の別段の取決めや反証を許さない点で「推定する」と異なる)ことをいう。=反証があっても覆らない |

本条の規定により死亡したものと推定された後に、その者が生きていることが立証された場合には、生きているものとして処理することになるが、失踪宣告を受けることにより死亡したものとみなされた者は、このような場合であっても法律効果に変動は生じないことになる(失踪宣告が取り消されない限りは法律効果は動かすことができない。)。

未支給の保険給付

保険給付の受給権者が死亡し、まだその者に支給していない保険給付がある場合、遺族はその未支給の保険給付を請求することができます。

請求権者 (法11条1項、2項)

Ⅰ 労働者災害補償保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。) 、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族、遺族年金については当該遺族年金を受けることができる他の遺族)は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。

Ⅱ Ⅰの場合において、死亡した者が死亡前にその保険給付を請求していなかったときは、Ⅰに規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。

請求権者の要件

未支給の保険給付の請求権者は次表のとおりである。

| 原則 | 死亡した受給権者の①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母及び兄弟姉妹であっ て、受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの ※保険給付を受ける順位は、上記の番号順になります。順位については以降で解説しています。 |

| 遺族 (補償) 年金 | 死亡した労働者の遺族たる配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 であって次順位の受給権者となるもの 〔死亡した遺族(補償)年金の受給権者と同順位の受給権者があるときは その者が、同順位の受給権者がなくて後順位の受給資格者があるときは 次順位の受給資格者が請求権者となる〕 |

・ 未支給の保険給付は、原則として「受給権者の遺族」に支給されるが、遺族(補償) 年金の場合は、「死亡した労働者の遺族」に支給される。 (昭和41.1.31基発73号)

未支給の保険給付の請求権者がない場合等

未支給給付に関する規定は、その限りで相続に関する民法の規定を排除するものであるが、未支給給付の請求権者がない場合には、死亡した受給権者の相続人がその未支給給付の請求権者となる。また、未支給給付の請求権者が、その未支給給付を受けないうちに死亡した場合には、その死亡した未支給給付の請求権者の相続人が請求権者となります。

■未支給の保険給付の請求権者に該当する者がいない場合等の請求権者

| 未支給の保険給付を請求できる者がいないとき | 死亡した保険給付の受給権者の相続人 |

| 未支給の保険給付の請求権者がその支給を受けないうちに死亡したとき | 未支給の保険給付の請求権者の相続人 |

順位 (法11条1項、3項、4項)

Ⅰ 未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序(遺族補償年金については第16条の2第3項[遺族補償年金を受けるべき遺族の順位]に、遺族年金については第22条の4第3項[遺族年金を受けるべき遺族の順位]に規定する順序)による。

Ⅱ 未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

・順位

未支給の遺族(補償)年金を受けることができる遺族は、死亡した遺族(補償)年金の受給権者以外の当該遺族(補償)年金の受給資格者のうち、最先順位の者である。

①配偶者 → ②子 → ③父母 → ④孫 → ⑤祖父母、兄弟姉妹

受給権の保護

退職後の権利 (法12条の5,1項)

・退職後の権利

労働者が退職した後も保険給付は受けることができます。このような退職後の権利に関する規定は、労基法と労災法に独自のものです。

譲渡等の禁止 (法12条の5,2項)

譲渡の禁止規定は、国民年金や厚生年金でもあります。年金というのは、その全部が日々の生活費として使われるという趣旨のものです。そこで、これを差し押さえると最低限の生活費が不足するということになります。そこで法律上、年金の受給権は原則として差押等が禁止されています。なお、税金の滞納による差押については例外的に一定の範囲で年金受給権の差押が認められています。※国民年金法24条,厚生年金保険法41条

・例外

保険給付については原則として譲渡等が禁止されているが、年金受給権を独立行政法人福祉医療機構が行う小口貸付の担保に供することはできる。

◆参考◆

(受任者払い)

保険給付の支払は、原則として本人に直接支払うこととし、受任者払い(被災労働者が受けるべき保険給付について事業主が立替払いをし、当該労働者が事業主に対して保険給付の受領方を委任して、当該保険給付のうち立替払い分の支払を当該事業主が受けることとすること。)を禁止しているが、一定の要件を満たす場合には、保険給付の受任者払いが認められる。 (昭和43.3.9基発114号)

メリット制適用事業場の業務上被災労働者が、労災保険給付を受けるべき補償費につき当該事業主より補償費の立替払いを受けたときは、当該労働者がその補償費の受領方を事業主に委任した場合に限り、その委任を受けた事業主にその補償費を支払って差し支えない。 (昭和27.8.20基発611号)

公課の禁止 (法12条の6)

租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできない。

【法44条(印紙税の非課税)】

労働者災害補償保険に関する書類には、印紙税を課さない。

公課の禁止についても、国民年金や厚生年金と違いが生じます。

国民年金では、老齢基礎年金、付加年金は課税されます。その他、脱退一時金、特別一時金も課税対象です。厚生年金でも老齢厚生年金は課税されます。その他、脱退一時金、脱退手当金、特例老齢年金も課税対象になります。

本科目の労災保険や雇用保険、健康保険は課税はされません。ただし、雇用保険二事業の助成金等は課税の対象になります。

各科目で共通する項目を横断学習(比較整理)が必要になります。

端数処理 (国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律2条1項)

保険給付の支払金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる※。

※ 特別支給金の支払金額の端数処理も同様である。(1円未満切捨て)

これも他の年金でも登場してくるおなじみの通則です。ただし、国民年金や厚生年金では、年金額の計算において1円未満の端数があるときは、法律により50銭未満は切り捨てられ、50銭以上1円未満は1円に切り上げられています。(国等の債権又は債務の金額の端数計算)

上述のような違いがあります。横断学習が必要になりますね。各学科で共通する項目を比較しておくこと。

横断学習については、社労士は魅力的な資格、中小企業の強い味方、学習法などを紹介

◆参考◆

(国等の債権又は債務の金額の端数計算)

国及び公庫等の債権で金銭の給付を目的とするもの又は国及び公庫等の債務で金銭の給付を目的とするものの確定金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 (国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律2条1項)

保険給付に関する届出 (法12条の7、則21条1項)

年金支払の事務処理を円滑に、また受給権者の内容等を正確に把握するため、受給権者に対して定期報告等の提出が義務付けられています。

Ⅰ 保険給付を受ける権利を有する者は、厚生労働省令で定めるところにより、政府に対して、保険給付に関し必要な厚生労働省令で定める事項を届け出、又は保険給付に関し必要な厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。

Ⅱ 年金たる保険給付の受給権者は、毎年、厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という。)までに、所定の事項を記載した報告書(以下「定期報告書」という。)を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したときは、この限りでない。

・指定日

上記Ⅱの定期報告書の提出期限(指定日)は次のとおりです。

■定期報告書提出期限

年金の受給権者は、下表のように毎年指定日までに報告書を労働基準監督署に提出する必要があります。

| 年金たる保険給付の受給権者の生年月日※ | 提出期限 |

| 1月から6月 | 6月30日 |

| 7月から12月 | 10月31日 |

※ 遺族(補償)年金の受給権者にあっては、支給事由に係る死亡した被災労働者の生年月日