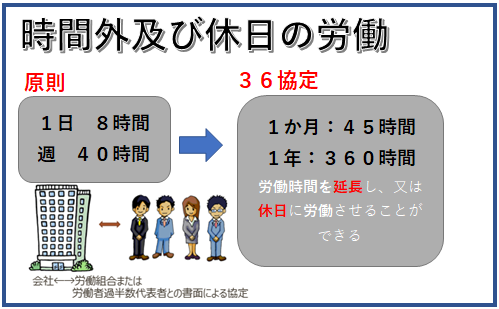

労働基準法第36条が根拠になっていることから、一般的に「36協定」という名称で呼ばれています。

時間外及び休日の労働(法36条)

第36条

Ⅰ 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使協定)をし、これを行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

Ⅱ Ⅰの協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

- この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲

- 対象期間(この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間をいい、1年間に限るものとする。Ⅳ及びⅥⅲにおいて同じ。)

- 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合

- 対象期間における1日、1箇月及び1年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数

- 労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項

Ⅲ Ⅱⅳの労働時間を延長して労働させることができる時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限る。

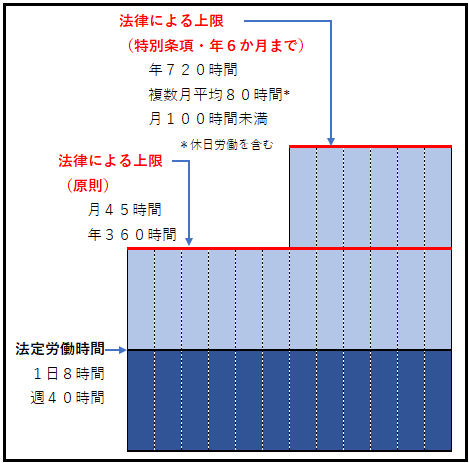

Ⅳ Ⅲの限度時間は、1箇月について45時間及び1年について360時間(第32条の4第1項第2号[1年単位の変形労働時間制]の対象期間として3箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあっては、1箇月について42時間及び1年について320時間)とする。

Ⅴ Ⅰの協定においては、Ⅱ各号に掲げるもののほか、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的にⅢの限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(Ⅱⅳに関して協定した時間を含め100時間未満の範囲内に限る。)並びに1年について労働時間を延長して労働させることができる時間(Ⅱⅳに関して協定した時間を含め720時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる。この場合において、Ⅰの協定に、併せてⅡⅱの対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が1箇月について45時間(第32条の4第1項第2号[1年単位の変形労働時間制]の対象期間として3箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあっては、1箇月について42時間)を超えることができる月数(1年について6箇月以内に限る。)を定めなければならない。

Ⅵ 使用者は、Ⅰの協定で定めるところによって労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であっても、次の各号に掲げる時間について、当該各号に定める要件を満たすものとしなければならない。

- 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、1日について労働時間を延長して労働させた時間 2時間を超えないこと。

- 1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間 100時間未満であること。

- 対象期間の初日から1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の1箇月当たりの平均時間 80時間を超えないこと。

Ⅶ 厚生労働大臣は、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするため、Ⅰの協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の健康、福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して指針を定めることができる。

Ⅷ Ⅰの協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長及び休日の労働を定めるに当たり、当該協定の内容がⅦの指針に適合したものとなるようにしなければならない。

Ⅸ 行政官庁(所轄労働基準監督署長)は、Ⅶの指針に関し、Ⅰの協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

Ⅹ Ⅸの助言及び指導を行うに当たっては、労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければならない。

Ⅺ ⅢからⅤまで及びⅥ(ⅱ及びⅲに係る部分に限る。)の規定は、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務については適用しない。

労使協定の締結及び届出

労使協定の効力

<判例>

時間外・休日労働の発生要件

36協定の更新

限度時間の遵守

時間外労働の限度時間等

原則 | 1箇月:45時間(42時間*)以内 |

1年:360時間(320時間*)以内 | |

臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合 | ①時間外労働が年720時間以内 ②時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満 ③時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内 ④限度時間[月45時間(42時間*)を超えることができる月数(1年につき6回まで) ※上記に違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。 |

上限規制の適用が猶予となる事業・業務

①建設事業

猶予後の取扱い(2024年4月以降)

- 災害の復旧・復興の事業を除き、上限規制がすべて適用されます。

- 災害の復旧・復興の事業に関しては、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6か月平均80時間以内とする規制は適用されません。

②自動車運転の業務

- 特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間。

- 時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6か月平均80時間以内とする規制は適用されません。

- 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月までとする規制は適用されません。

③医師

④鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業

上限規制の適用が除外となる事業・業務

中小企業への上限規制の適用は1年間猶予

業種 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する 労働者数 | |

小売業 | 5,000万円以下 | または | 50人以下 |

サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 | |

卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |

その他 (製造業、建設業、運輸業、その他) | 3億円以下 | 300人以下 |

健康上特に有害な業務の時間外労働

(1)1日について2時間以内

休日労働の場合も、1日10時間までに制限を受けることに注意を要します。

(2)健康上特に有害な業務

- 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務

- 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務

- ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務

- 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務

- 異常気圧下における業務

- 削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務

- 重量物の取扱い等重激なる業務

- ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務

- 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、

蒸気又はガスを発散する場所における業務 - 前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務

36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針

- 時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめてください。

- 使用者は、36協定の範囲内であっても労働者に対する安全配慮義務を負う。また、労働時間が長くなるほど過労死との関連性が強まることに留意する必要があります。

- 時間外労働・休日労働を行う業務の区分を細分化し、業務の範囲を明確にしてください。

- 臨時的な特別の事情がなければ、限度時間(月45時間・年360時間)を超えることはできません。限度時間を超えて労働させる必要がある場合は、できる限り具体的に定めなければなりません。この場合にも、時間外労働は、限度時間にできる限り近づけるように努めてください。

- 1か月未満の期間で労働する労働者の時間外労働は、目安時間(※)を超えないように努めてください。(※)1週間:15時間、2週間:27時間、4週間:43時間

- 休日労働の日数及び時間数をできる限り少なくするように努めてください。

- 限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保してください。

- 限度時間が適用除外・猶予されている事業・業務についても、限度時間を勘案し、健康・福祉を確保するよう努めてください。