葬祭料

葬祭料の支給対象は、必ずしも遺族とは限りませんが、通常は葬祭を行うにふさわしい遺族となります。なお、葬祭を執り行う遺族がなく、社葬として被災労働者の会社が葬祭を行った場合は、その会社に対して葬祭料が支給されることになります。

支給要件及び支給額 (法12条の8,2項、法17条、則17条、労基法80条)

Ⅰ 葬祭料は、労働者が業務上死亡した場合に、葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う。

Ⅱ 葬祭料は、通常葬祭に要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める金額とする。

Ⅲ 葬祭料の額は、315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合には、給付基礎日額 の60日分)とする。

【葬祭給付の支給要件(法22条の5,1項) 】

葬祭給付は、労働者が通勤により死亡した場合に、葬祭を行なう者に対し、その請求に基づいて行なう。

【葬祭給付の支給額(法22条の5,2項、則18条の11)】

第17条の規定は、葬祭給付について準用する。

葬祭を行う者

「葬祭を行う者」とは、一般的には遺族である。ただし、葬祭を行う遺族がいない場合に、社葬として会社において葬祭を行ったような場合は、当該会社とされる。

参考通達

(社葬を行った場合の葬祭料)

社葬を行った場合において、葬祭料を葬祭を行った会社(事業場)に支給すべきか否かは社葬の性質によって決定すべきであり、社葬を行うことが会社の恩恵的或いは厚意的性質に基づくときは葬祭料は遺族に支給すべきであり、葬祭を行う遺族がない場合、社葬として会社において葬祭を行った場合は、葬祭料は当該会社に対して支給されるべきである。 (昭和23.11.29基災収2965号)

支給額

葬祭料の額は、次の⑴又は⑵の額のうち、いずれか高い方の額となる。

⑴ 315,000円+給付基礎日額の30日分

⑵ 給付基礎日額の60日分

スライド

算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以降に葬祭料(葬祭給付)を支給すべき事由が生じた場合には、葬祭料(葬祭給付)を遺族補償一時金(遺族一時金)とみなしてスライド改定した給付基礎日額を用いる。 (則17条カッコ書、則18条の11)

時効

葬祭料は、被災労働者が亡くなった日の翌日から2年を経過すると、時効により請求権が消滅します。

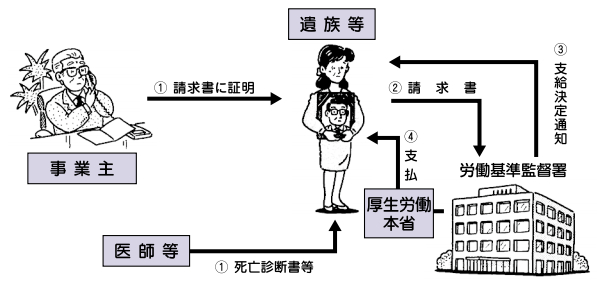

請求 (則17条の2)

Ⅰ 葬祭料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

ⅰ 死亡した労働者の氏名及び生年月日

ⅱ 請求人の氏名、住所及び死亡した労働者との関係

ⅲ 事業の名称及び事業場の所在地

ⅳ 負傷又は発病及び死亡の年月日

ⅴ 災害の原因及び発生状況

ⅵ 平均賃金

Ⅱ Ⅰⅳからⅵまでに掲げる事項(死亡の年月日を除く。)については、事業主の証明を受けなければならない。ただし、死亡した労働者が傷病補償年金を受けていた者であるときは、この限りでない。

Ⅲ Ⅰの請求書には、労働者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類を添えなければならない。 ただし、当該労働者の死亡について、遺族補償給付の支給の請求書が提出されているときは、この限りでない。

請求にあたって必要な添付書類について

死亡診断書、死体検案書、検視調書またはそれらの記載事項証明書など、被災労働者の死亡の事実および死亡の年月日を証明することができる書類。ただし併せて遺族(補償)給付の請求書を提出する際に添付してある場合には、必要はありません。

一時金-120x68.png)