労働基準法

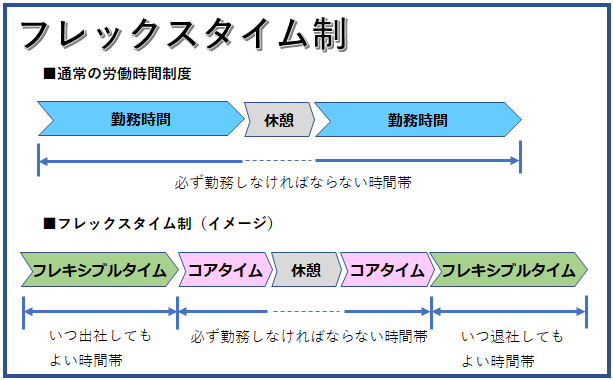

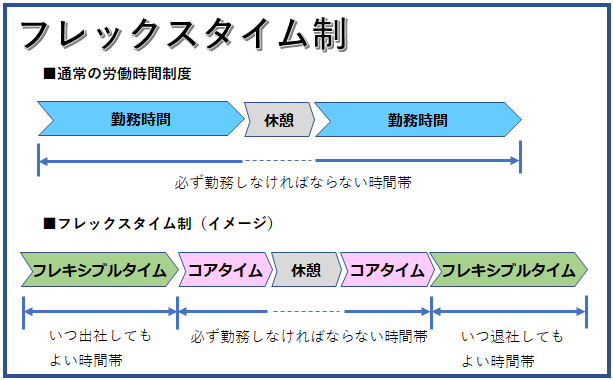

フレックスタイム制は、労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることによって、生活と業務との調和を図りながら効率的に働くことができる制度です。

今回の法改正では、労働時間の調整を行うことのできる期間が延長されました。これによってより柔軟な働き方の選択が可能となります。

改正のポイントは、

- フレックスタイム制の清算期間の上限を3か月に延長。

- 清算期間が1か月を超える場合でも、繁忙月に偏った労働時間とすることはできません。 清算期間における総労働時間が法定労働時間の総枠を超えないことに加え、1か月ごとの労働時間が、週平均50時間を超えないこと。

- 清算期間が1か月を超える場合には、労使協定の届出が必要。

フレックスタイム制(法第32条の3、法第32条の3の2)

第32条の3 Ⅰ 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使協定)により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第2号の清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間[40時間]を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、1週間において同項の労働時間又は1日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。

Ⅱ 清算期間が1箇月を超えるものである場合における前項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「労働時間を超えない」とあるのは「労働時間を超えず、かつ、当該清算期間をその開始の日以後1箇月ごとに区分した各期間(最後に1箇月未満の期間を生じたときは、当該期間。以下この項において同じ。)ごとに当該各期間を平均し1週間当たりの労働時間が50時間を超えない」と、「同項」とあるのは「同条第1項」とする。 Ⅲ 1週間の所定労働日数が5日の労働者について第1項の規定により労働させる場合における同項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「第32条第1項の労働時間」とあるのは「第32条第1項の労働時間(当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定[労使協定]により、労働時間の限度について、当該清算期間における所定労働日数を同条第2項の労働時間に乗じて得た時間とする旨を定めたときは、当該清算期間における日数を7で除して得た数をもってその時間を除して得た時間)」と、「同項」とあるのは「同条第1項」とする。 Ⅳ 前条第2項の規定は、第1項各号に掲げる事項を定めた協定について準用する。ただし、清算期間が1箇月以内のものであるときは、この限りでない。 第32条の3の2 使用者が、清算期間が1箇月を超えるものであるときの当該清算期間中の前条第1項の規定により労働させた期間が当該清算期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し1週間当たり40時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第33条又は第36条第1項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第37条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。 労働基準法施行規則 第12条の3 Ⅰ 法第32条の3第1項(同条第2項及び第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)第4号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

Ⅱ 法第32条の3第4項において準用する法第32条の2第2項の規定による届出は、様式第3号の3により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。 |

フレックスタイム制のメリット

- フレックスタイム制のもとでは、あらかじめ働く時間の総量(総労働時間)を決めた上で、日々の出退勤時刻や働く長さを労働者が自由に決定することができます。

- 労働者にとっては、日々の都合に合わせて、時間という限られた資源をプライベートと仕事に自由に配分することができるため、プライベートと仕事とのバランスがとりやすくなります。

採用要件

フレックスタイム制を採用するには、就業規則等及び労使協定において次の事項を定める必要があります。

(1)就業規則その他これに準ずるもので定める事項

労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねる旨を定める必要があります。なお、この場合、始業及び終業の時刻の両方を労働者の決定に委ねる必要があり、始業時刻又は終業時刻の一方についてのみ労働者の決定に委ねるのでは足りない。(昭和63.1.1基発1号、平成11.3.31基発168号)

(2)労使協定で定める事項

①対象労働者の範囲

フレックスタイム制の対象となる労働者の範囲を定めなければならない。

②清算期間(3箇月以内の一定期間)及びその起算日

フレックスタイム制において、労働契約上労働者が労働すべき期間を定めるものであり、その長さは3箇月以内の期間に限られる。さらに、就業規則等又は労使協定において、清算期間の起算日を明らかにすることとされています。

③清算期間における総労働時間(清算期間における所定労働時間)

清算期間における総労働時間とは、労働契約上、労働者が清算期間において労働すべき時間として定められた時間であり、いわゆる所定労働時間のことをいいます。すなわち、フレックスタイム制では、清算期間を単位として所定労働時間を定めることとなります。

イ 清算期間が1箇月以内の場合

清算期間における総労働時間(所定労働時間)の合計を次の式によって計算される時間の範囲内とすることが必要である。なお、清算期間における法定労働時間の総枠(次の式によって計算される時間)を超えて労働した時間が割増賃金の対象となる時間外労働時間になります。

1週間の法定労働時間*×清算期間の暦日数/7日 |

*

原則40時間・特例事業44時間

原則40時間・特例事業44時間

ロ 清算期間が1箇月を超える場合

清算期間が1箇月を超える場合には、清算期間における総労働時間(所定労働時間)の合計が、イ式によって計算される時間の範囲を超えず、かつ、清算期間をその開始の日以後1箇月ごとに区分した各期間ごとに当該各期間を平均し1週間当たりの労働時間が50時間を超えない範囲内とすることが必要である(当該各期間を平均し1週間当たり50時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間について割増賃金を支払わなければならない)。

これは、清算期間が1箇月を超え3箇月以内である場合の過重労働防止のためです。

ハ 清算期間における法定労働時間の特例

完全週休2日制の下でフレックスタイム制を実施する場合、曜日のめぐりによっては、1日8時間の労働でも、清算期間における法定労働時間の総枠を超える場合があります。

例:平成21年6月

月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

29 | 30 |

1日8時間働くと、

8×22=176時間となる

↓

法定労働時間の総枠(171.4時間)

を4.6時間超え、その分は時間外労働となる。

このため、完全週休2日制の事業場では、労使協定により労働時間の限度について、当該清算期間における所定労働日数に8時間を乗じて得た時間とする旨を定めたときは、清算期間を平均し1週間当たりの労働時間が当該清算期間における日数を7で除して得た数をもってその時間(所定労働日数×8)を除して得た時間を超えない範囲内において、フレックスタイム制により労働させることができます。

8×清算期間における所定労働日数 ÷ 清算期間における暦日数/7 |

(例)清算期間の日数が30日、所定労働日数が22日の場合

・清算期間における所定労働日数に8時間を乗して得た時間:22日×8時間=176時間

・清算期間における日数を7で除して得た日数:30日/7

・176時間÷30/7=41.0666…時間(清算期間を平均し1週間当たりの41.066…間まで労働させることができる。

④標準となる1日の労働時間

フレックスタイム制の下において、年次有給休暇を取得した際に支払われる賃金の算定基礎となる労働時間等となる労働時間の長さを定めるものであり、単に労働時間数を定めれば足りるものです。清算期間における総労働時間を清算期間中の所定労働日数で除して得た時間を基準として定めることになります。

フレックスタイム制の対象労働者が年次有給休暇を1日取得した場合には、その日については、標準となる1日の労働時間を労働したものとして取り扱う必要があります。

⑤コアタイム(任意)

コアタイムは、労働者が1日のうちで必ず働かなければならない時間帯です。必ず設けなければならないものではありませんが、これを設ける場合には、その時間帯の開始・終了の時刻を協定で定める必要があります。

⑥フレキシブルタイム(任意)

フレキシブルタイムは、労働者が自らの選択によって労働時間を決定することができる時間帯のことです。フレキシブルタイム中に勤務の中抜けをすることも可能です。

フレキシブルタイムも必ず設けなければならないものではありませんが、これを設ける場合には、その時間帯の開始・終了の時刻を協定で定める必要があります。

労使協定

届出及び有効期間

清算期間 | 所轄労働基準監督署長への届出 | 有効期間 |

1箇月以内 | 不要 | 不要 |

1箇月超 | 必要 | 必要 |

中途入社等の取扱い

清算期間が1箇月を超える場合でフレックスタイム制により労働させた期間が清算期間より短い場合(例えば、清算期間の途中で入社・退職した場合)には、当該労働者を労働させた期間を平均し1週間当たり40時間を超えて労働させたときは、その超えた時間について割増賃金を支払わなければならない。

参考通達

労働時間の過不足の繰越

フレックスタイム制において、実際に労働した時間が清算期間における総労働時間として定められた時間に比べて過不足が生じた場合には、当該清算期間内で労働時間及び賃金を清算することがフレックスタイム制の本来の趣旨であると考えるが、それを次の清算期間に繰り越すことの可否については次によるものであること。

- 清算期間における実際の労働時間に過剰があった場合に、総労働時間として定められた時間分はその期間の賃金支払日に支払うが、それを超えて労働した時間分を次の清算期間中の総労働時間の一部に充当することは、その清算期間内における労働の対価の一部がその期間の賃金支払日に支払われないことになり、法第24条に違反し、許されないものであること。

- 清算期間における実際の労働時間に不足があった場合に、総労働時間として定められた時間分の賃金はその期間の賃金支払日に支払うが、それに達しない時間分を、次の清算期間中の総労働時間に上積みして労働させることは、法定労働時間の総枠の範囲内である限り、その清算期間においては実際の労働時間に対する賃金よりも多く賃金を支払い、次の清算期間でその分の賃金の過払を清算するものと考えられ、法第24条に違反するものではないこと。(昭和63.1.1基発1号)

派遣労働者に対するフレックスタイム制の適用

派遣労働者を派遣先においてフレックスタイム制の下で労働させる場合には、派遣元の使用者は、次のことを行う必要があるものであること。

- 派遣元事業場の就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び終業の時刻を派遣労働者の決定にゆだねることを定めること。

- 派遣元事業場において労使協定を締結し、所要の事項について協定すること。

- 労働者派遣契約において当該労働者をフレックスタイム制の下で労働させることを定めること。(昭和63.1.1基発1号)

休憩時間の設定

フレックスタイム制を採用した場合でも、労働基準法の規定どおりに与えなければならない。一斉休憩が必要な場合には、コアタイム中に休憩時間を定めるよう指導すること。

一斉休憩が必要ない事業において、休憩時間をとる時間帯を労働者にゆだねる場合には確実の休憩時間の長さを定め、それをとる時間帯は労働にゆだねる旨記載しておけばよい。(昭和63.3.14基発150号)

フレックスタイム制における労働時間の把握

フレックスタイム制の場合にも、使用者に労働時間の把握義務がある。したがって、フレックスタイム制を採用する事業場においても、各労働者の各日の労働時間の把握をきちんと行うべきものである。(昭和63.3.14基発150号)

資格校紹介

2020年8月23日(日)に第52回社会保険労務士試験が実施されました。 今年度の受験申込者数は約49,200人でした。 合格率は10%を切るほどの難関資格の一つです。 しかし、働き方改革の影響もあり、社労士への期待とニーズは高まっているため多くの方が目指されています。あらゆることに共通しますが、何かを成し遂げようとするときには計画を立て目標に向けて実行し続けることが重要です。多くのライバルが存在するからこそ、学習を早めに始めることがとても大切になります。社労士資格校を紹介します。通学ではなく手軽にスキマ時間で学習できる資格校を選んでおります。

社労士試験用教材のご紹介

独学で取得を目指す方も多いですよね。私もその一人でした。しかし、勉強を始めるにあたりどのテキストを選べば良いのか、迷っている方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、そんな社労士試験用テキストをご紹介していきます。最短期間での合格を目指して、しっかり対策を立てていきましょう!

労働法関連書籍のおすすめ本(入門書~実務書)

労働法を入門から実務まで精通するための良本を紹介します。